「心のエネルギー」を回復する教育用メタバース──富士ソフトが挑む、不登校支援の新たなかたち

子どもたちの「学びたい、外に出たい」という気持ちを、どうやって育てていくか――。とくに今、不登校児童生徒の増加という社会課題において、その問いはより切実な意味をもちます。富士ソフトは教育用メタバース「FAMcampus(ファムキャンパス)」という自社開発プロダクトとそれを活用した「不登校支援パッケージ」を提供し、企業としてこのような課題にも真正面から取り組んでいます。子どもたちの「心のエネルギー」を回復することを目的に、自治体(教育委員会や教育支援センター等)や、教育系事業者とも連携しながら構築してきた支援の仕組みには、多くの知見と工夫が詰まっています。本記事では、開発担当者、みらい教育事業部の佐伯 知則に話を聞き、当社が提供する他にはない教育支援ツールの概要と、その背景にあるビジョンや想いを紹介します。

- 不登校の児童生徒が増えているが、平等な学習機会の提供が求められている

- 学校や自治体では不登校児童生徒のサポートをするための人手が足りていない

- 児童生徒数が多い地域と少ない地域における教育格差の解消が求められている

- 不登校児童生徒が参加しやすいバーチャル空間で教育プログラムを提供

- 不登校支援に特化した支援員をバーチャル空間に派遣して人手不足を解消

- 離島をつなげて授業をするなど、児童生徒数による教育機会の制約を克服

-

佐伯 知則プロダクト事業本部 みらい教育事業部

佐伯 知則プロダクト事業本部 みらい教育事業部

課長2000年富士ソフト入社。組込み系の受託開発からスマートフォンアプリを中心とした自社プロダクト開発を経て、2024年より教育向けメタバース「FAMcampus」の責任者に就任。自治体と連携し、AI・メタバース技術の社会実装を推進、不登校支援の課題解決に取り組む。子どもたちの「心のエネルギー」回復と自立支援に力を注ぎ、教育現場の変革に挑戦している。

不登校により学習機会を得られない児童が増えている

現在、日本における不登校児童生徒数は約34万人に上り、年々増加傾向にあります。その背景には、かつてのように「友だち関係がうまくいかない」「先生が苦手」といった明確な理由だけでなく、コロナ禍を経たコミュニケーションの減少や、ゲーム・インターネットへの依存、心の不調など、多様で複合的な要因が絡んでいます。

自治体が不登校児童生徒に対して行う支援としては、電話での相談・応対や別室登校、教育支援センターや民間フリースクールの紹介などが一般的でした。しかし、教育支援センターや民間フリースクールは地域によって数が限られ、距離の問題もあるため、利用が難しいケースが少なくありません。その結果、学習機会そのものを失う児童が多く存在しているのです。こうした中、自治体では「どの子にも等しく学習機会を提供する」ことが重要課題となり、不登校児童生徒に対する支援強化が急務となっています。

人手不足により不登校児童生徒のサポートに手が回らない

多くの自治体で、不登校児童生徒への支援を行いたいという意思はあります。しかし現場では、教員不足や人的リソースの限界といった構造的な問題が立ちはだかっており、とくに児童生徒数が多い大規模な自治体において、その傾向は顕著です。実際に自治体からは「不登校児童生徒の個別対応まで手が回らない」といった声も多く寄せられています。担任教員が電話や訪問を通じて個別対応をする現場での努力があったとしても、それは他の業務との兼ね合いの中で行われるため、教員への負担が重くなっていることも社会問題化しています。

このような背景から、外部リソースを活用した支援体制の構築が求められており、ICTやメタバースなどの技術活用に対する期待が高まっているのです。

みんなを感じられる教育空間を目指す「FAMcampus」

当社は、こうした課題に対して自社開発のプロダクトである教育用メタバース空間「FAMcampus」を提供しています。この教育用メタバース空間は、単なる遠隔学習ツールではなく、子どもたちの「心のエネルギー」を回復する場と考えています。「心のエネルギー」とは、自分の存在を認められること、話を聞いてもらえること、承認されることで生まれる内なる力です。「FAMcampus」には、この内なる力を育み、「外に出たい!何かしたい!」と思ってもらう意欲を回復するための対話やアクティビティ、学びのコンテンツが丁寧に組み込まれています。

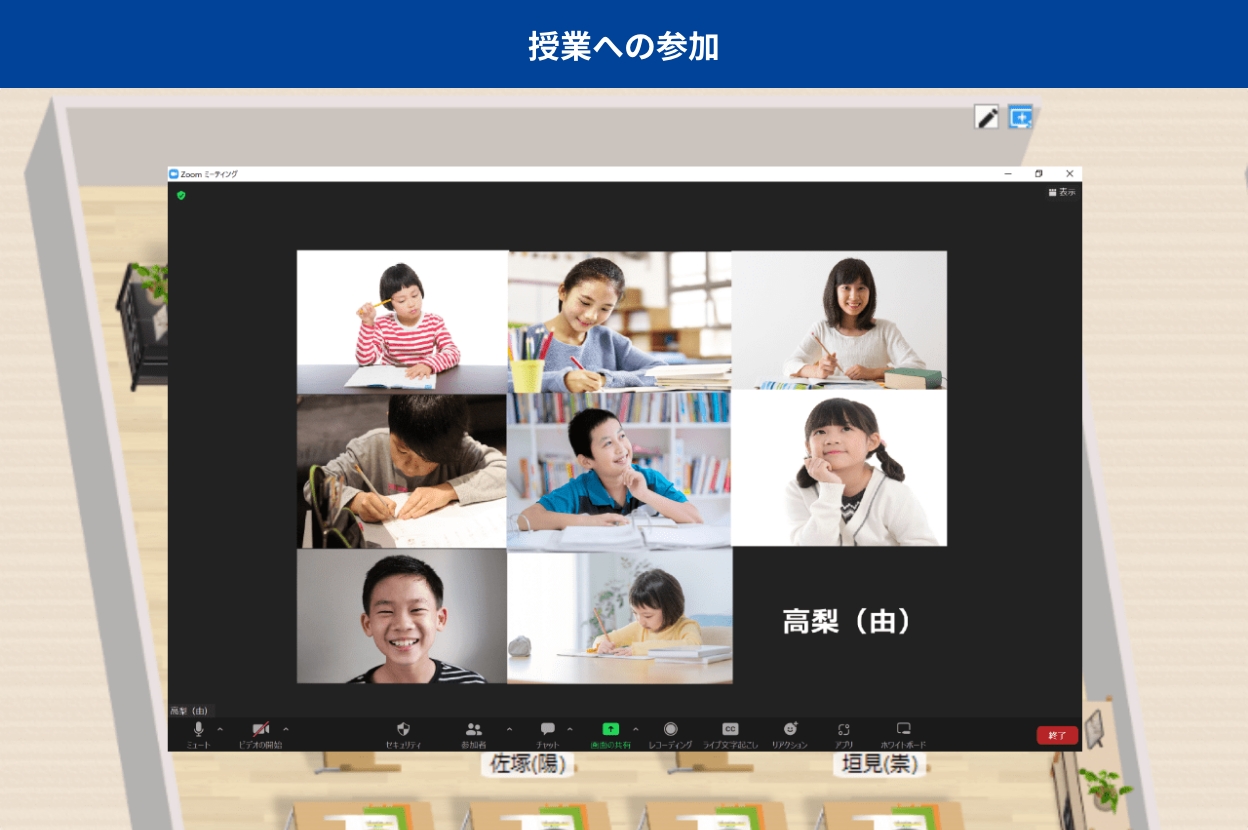

さらに、この「FAMcampus」を活用した「不登校支援パッケージ」も提供しています。「不登校支援パッケージ」の大きな特徴の1つは、大手の教育事業者と連携し、そこに登録している専門の支援員を、「FAMcampus」に派遣している点です。支援員は決まった時間にアバターとして空間を訪れて、登校してきた子どもたちに声かけを行います。個別のサポートから集合授業まで、自治体ごとのニーズに応じた教育コンテンツの提供が可能で、人的リソースに悩む学校にとって大きなメリットとなっています。

また、支援員は不登校児童生徒の支援に特化した通信制サポート校やフリースクールの専門スタッフで、不登校支援の研修を受けたプロフェッショナルです。子どもたちとの適切な距離感やコミュニケーションのノウハウを心得ており、子どもたちが無理なくメタバース空間に入り、「また来たい」と思えるような仕組みや雰囲気を上手に作ってくれます。

そんな支援員の方をはじめ、集まってくる児童や生徒、授業をしてくれる講師の方など、そこにいる「みんなを感じられる空間」であることが、子どもたちの「心のエネルギー」の回復に、大きな影響を与えてくれているのです。

保護者の方からは、「バーチャル空間で会話することで、子どもに元気が出てきて、家族の会話も活発になった」、「そこで出会った友だちと会いたいから外に出たいと言い出した」、「居場所を見つけ、友だちを見つけ、ついには学校に行くようになった」というお話をたくさん伺いました。自治体からも、「これまでつながれなかった子どもたちと、つながることができる」という意見をいただき、当社としても大きな励みになっています。

「FAMcampus」は教育特化型のメタバース空間

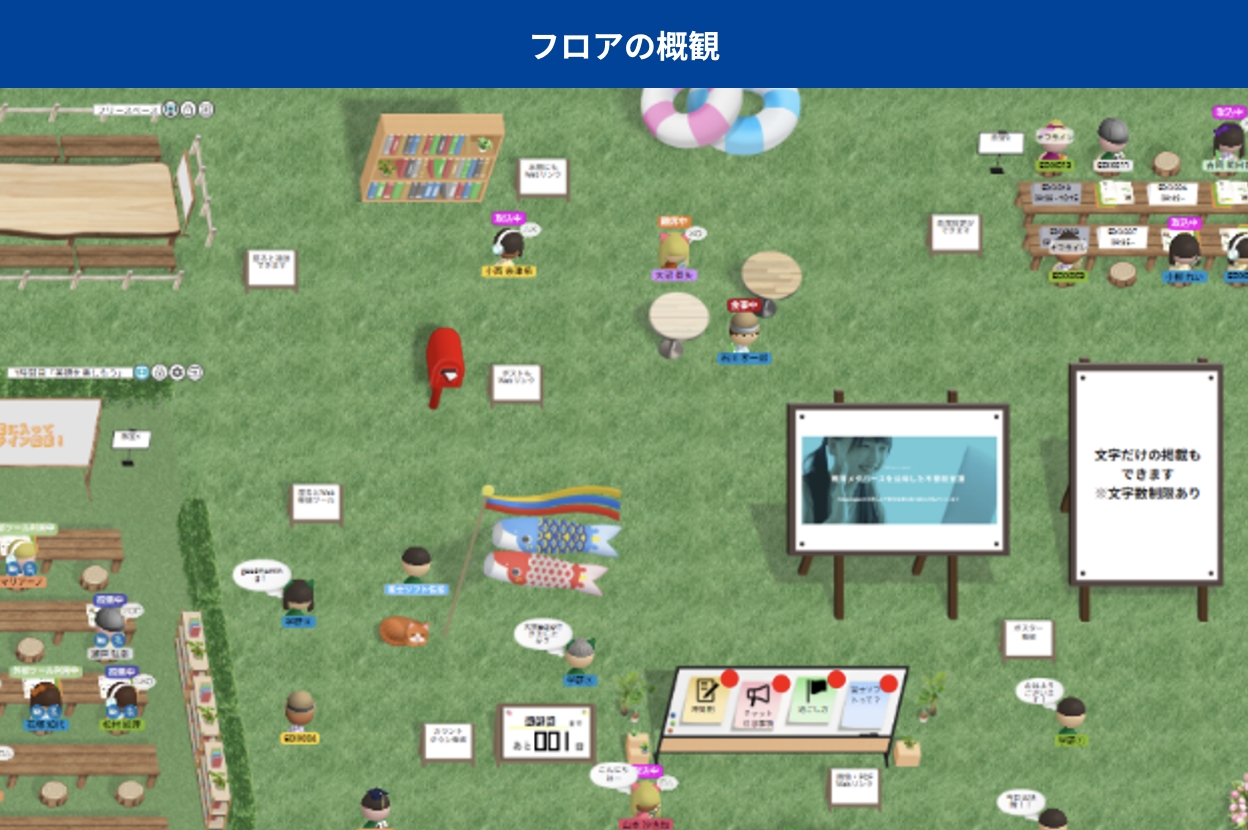

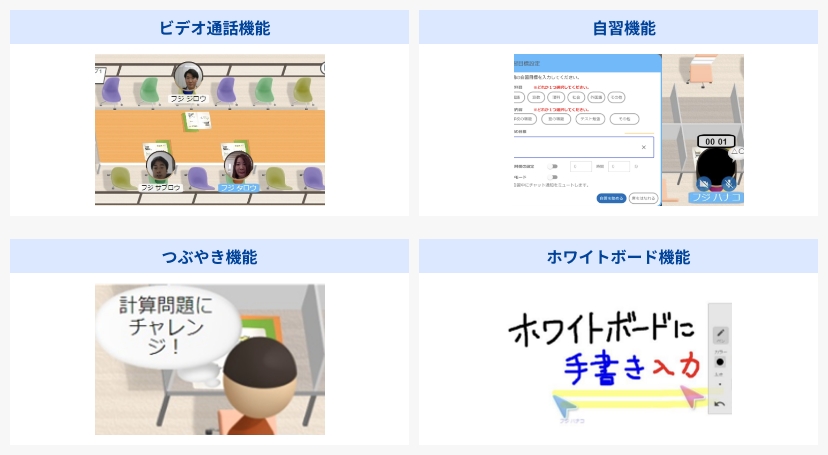

「FAMcampus」は、現時点では日本で唯一の教育に特化した2Dメタバース空間です。一般的なメタバースとは異なり、教育に役立つ機能が豊富に設定されています。たとえば、チャイム機能、一斉連絡機能、雑談のように気軽なビデオ通話、授業への参加、子ども自身が好きな教科を学習する自習機能、ホワイトボードにメッセージを書いたり、アバターに吹き出しで表示するつぶやき機能など、たくさんの仕組みがあります。

また「FAMcampus」は、3Dではなくあえて2D環境で構成されています。操作が直感的で小学校低学年の子どもでも使いやすい点や、誰がバーチャル空間に来ているのか分かりやすく、安心感を得やすい点も評価されています。

さらに不登校支援に特化した機能として、顔や声を出すのにまだ抵抗がある子ども向けに、ビデオマスクやボイスチェンジ、子どもの心理状態に合わせた声掛けのための「いまの気持ち」の入力など、安心して利用できる機能を提供しています。こうしたことで子どもたちは、このメタバース空間の中から徐々に外の世界への興味を取り戻していくのです。

自治体や学校からの声で、パッケージの改善を重ねてきた

「FAMcampus」は、もともとバーチャルオフィスとしてあった「FAMoffice」の技術を基に、コロナ禍で自宅学習が増加した際、塾向けの教育用途として開発されました。サービス提供開始後、いくつかの自治体から「不登校支援でも使えないか」との声が寄せられたことで、不登校支援向けへの取組みが本格化しました。今では奈良県、神奈川県、 愛知県名古屋市、埼玉県さいたま市、愛知県大府市など、大小25以上の自治体でご活用いただいています。

また、「FAMcampus」を活用した不登校支援は、文部科学省の公募(先端技術・教育データの利活用推進事業)に採択され、「教育メタバースによる不登校児童生徒の社会的自立支援効果の検証」に取り組みました。実証の初期はバーチャル空間だけを提供していましたが、実証を進める中で、支援員による支援が不可欠であると判断、人を配置する形式へと実証内容を進化させていきました。

学習カリキュラムは、大手教育事業者の力を借り、さらに自治体ごとのニーズに応えるため、セミオーダー式のカリキュラム提供体制も確立しました。夏休みの過ごし方やレクリエーションと学習のバランスなど、年間の業務計画を組んで支援を行うスタイルは、当社と自治体、教育事業者の三位一体による協力の賜物です。

さらに不登校支援以外で、離島など生徒数が限られていて十分な教育プログラムを提供できない悩みを抱える自治体でも、ご活用いただいています。離島同士をつなぎ、児童生徒全員で総合学習をしたり、学校の先生だけでは指導が難しいプログラミングなどの科目では、バーチャル空間において専門講師が授業を行うなど、教育格差の解消にも役立っています。

不登校の子どもが元気になり、個人としての幸せな人生へ

「FAMcampus」の目指すところは、「学校に行かせること」ではありません。最終的な目標は、子どもたちが自分の意思で社会に踏み出し、自立して幸せな人生を送れるようになることです。支援計画を立てる際に「いつまでに学校に登校できるように」という目標は立てません。その目標設定が、子どもたちへのプレッシャーになってしまうからです。あくまで「心のエネルギー」をしっかりと回復できる環境づくりこそが必要なのです。

一方「バーチャル空間が心地良くなると、そこに引きこもってしまわないか」と逆の心配をする声を聞くこともあります。しかし「FAMcampus」は、外に気持ちを向けることも大切にしています。バーチャル社会見学を企画したり、バーチャル空間での活動と連携したリアルイベントを開催するなど、外に出かけたくなるようなプログラムを組み込むことで、子どもたちの自立を促すきっかけを提供しています。

私自身、身近に不登校のお子さんをもつ知り合いがいたこともあって、この問題は以前から興味のある分野だったのです。ICTの技術で不登校の状況を改善できるなら、という想いは昔からありました。今は、できれば「不登校という概念」そのものをなくしたいと思っています。学びの方法は多様化しています。学校に行くことだけが教育ではなく、メタバース空間でも学び続けていける「不登校生徒ゼロ」の状態が理想なんです。同じ悩みを持つ子どもたちがつながって、元気になって、一人ひとりが幸せな人生を生きていける。そんな社会が実現すれば、日本の未来も明るくなるのではないかと願っています。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。