AI活用は次のフェーズへ、「高品質」が求められる業務領域のデータ利活用を支えるAI・ITコンサルティング

企業がAI※を自社業務や提供サービスに組み込むことが当たり前になるなかで、製造や物流をはじめとする、高品質で精緻なアウトプットが求められる業務分野への適用へ取り組む企業が増えています。しかし非AIの一般的なシステムと違い、AIを組み込むシステムは要件定義や運用ルールへの落とし込みなどが難しく、「必要なのはわかっているが設計しきれない」といった悩みを抱えている方が多い状況です。

富士ソフトではAI・ITコンサルティングのサービスにより、AI活用に関する業務要件の整理や運用管理の定義という、システム開発上流である要件定義の“超上流”の部分に対しても支援業務を行っています。今回は、データサイエンティストとしての豊富な経験からAI・ITコンサルティングを行っている、ITコンサル室の刈込 大祐に話を聞きました。

※AIとは、機械学習(Deep Learning含む)及び統計数理等の周辺技術を指します。

- これまでAIの活用が進んでいなかった、精緻さが求められる業務分野への適用

- 経営課題、業務課題の整理仮説設定から、検証・機能化・運用検討までを首尾一貫で支援

- 業務課題の整理とシステム・運用による自立・自活による業務推進の提示

- AIや量子コンピュータ等の必要且つ最適な技術による解決策の提案

-

刈込 大祐

ITコンサル室

マネージャー・フェロー(データサイエンティスト)2003年、富士ソフト入社。航空宇宙分野等の数学・法令・固有専門的知識を用いた開発に長く携わる。その後、研究機関への出向、OpenFlowプロトコルの研究等を通じデータサイエンス分野の業務にいち早く携わる。第三次AIブームを先駆し各社取組を牽引、一事例として2018年発表の「ジョンソンコントロールズ社マイクロソフトの機械学習を活用した不具合検知(FDD)システム(※1)」においては、その初期立ち上げからサービス導入までを一貫して担当し成功に導く。幅広い業務知識経験を元に当社「AI・ITコンサルティング」の立ち上げを実施すると同時に、データ利活用を主軸とする企画~導入~運用支援までを担当している。

あわせて、JDLA産業活用促進員(※2)、AIBPCオブザーバ(※3)等の社外活動等を通して、日本産業界におけるAI関連の技術浸透に尽力。※1:マイナビニュース「Tech+ 第60回ビル設備の動作不具合を検知するAIシステムを開発~」

※2:(一社)日本ディープラーニング協会

※3:(一社)AIビジネス推進コンソーシアム「知財×AIWG」

AI活用は、精緻さが求められる業務領域への適用が進む

AIの活用が社会的なトレンドとなって久しくなりました。しかし、ニュースリリース件数などを見てみると、AI活用関連は2019年ごろをピークに減少傾向です。リリース件数が減ったのは、企業がAIの推進を止めたからではありません。むしろ逆で、自社業務や提供サービスに各事業部門主導・内製で組み込むことが一般的になり、外部公表をする価値が低下したと考えられます。例えば「これまで10人でやってきた作業が、AIを使えば2人で済むようになりました!」という面だけを捉えた場合、外部からは「楽をしている」と誤解・曲解を生みかねないことにより、あえて公表していないというイメージでしょうか。

近年は利用可能な計算機・サービスの演算能力が急速に高まり、高度で複雑な処理が安価・短時間でできるようになっています。今までは数値しか処理できなかったものが、画像・動画・音声等をそのまま分析できるようにもなりました。さらに学習済のモデルやそれに基づく各種サービス、特に最近では生成AI等の利用が可能となり活用範囲は拡大し続けています。

一方で課題もあります。精緻さが求められるサービスや業務に適用するには、対象となる業務・製品・サービスの段取り・品質等とのギャップを埋める必要があります。「技術要素としては面白い。アイデアの創出では役立つかもしれないが、精緻なアウトプットが必須の業務には使いにくい」となってしまいます。

たとえば、製造現場における生産計画や工程管理、物流現場における配送集荷ルートや配置計画などの業務課題の解決を行う場合、従来の非AIのシステム・プログラムでは、要件・条件を明確化・固定化しその内容に基づく揺らぎないシステムを構築する、と進捗します。ところが昨今の業務状況を鑑みるに、変動要素が多くまた改変も早く、条件を明確化・固定化しても陳腐化までが早いため、条件自体の抽出や最適化をシステム・プログラムとして機能化することを目指しており、そこに適用する技術要素としてAI・量子コンピュータ等の注目・活用が進んでいます。

技術革新は目覚ましいが、業務課題への適用に苦慮

システム開発を当社のようなSIerにご依頼いただく場合、「この機能を有したものを作ってください」という依頼内容を詳細にまとめたシステム要件定義書や仕様書を取り纏めて依頼し、齟齬の無いシステムを作成してもらう流れとなります。しかし、AIや量子コンピュータを用いるシステムを構築する場合、システム要件定義書や仕様書にすべてを記載すること自体が難しい状態となります。これはAIや量子コンピュータ自体が持つ技術特性としてランダム性や流動性があり、システムのみで確約する内容ではなく、それを用いた運用までを含めて定義し、必要な機能部分をシステム要件定義書に落とし込むことが重要となるからです。

確定しない情報をどう受け入れて使うのか、判断するための運用ルールはどうすればいいのか、そもそもどのような業務課題を解決するのか、といったところを整理・定義するためには、技術要素・工程を理解し業務課題を整理し、5年先を見据えた仕組みを構築する必要があります。当社はその対応を行うAI・ITコンサルティングをサービスとして提供しています。

製品ではなくお客様側に立つ

当社のAI・ITコンサルティングでは、お客様特有の業務課題を背景状況に合わせて適切に解決することを大切にしています。特定製品を売るためのコンサルティングでもなければ、業務分野特化のコンサルタントの得意分野だけに範囲を狭めたものでもありません。

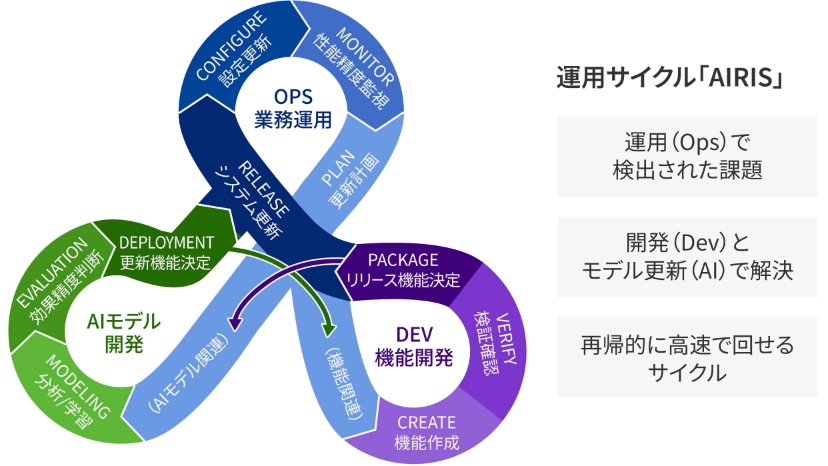

もう1つの特徴は、超上流である業務課題整理・仮説定義等の検討・構想の初期段階から、システム要件定義・設計・構築・導入等のシステム開発に関する一連の流れ、また業務運用していただくために必要となる運用ルール(AIRIS※)の策定・お客様社内教育及び保守運用まで、首尾一貫して対応できることです。

※一般的にAIOps、DevOps、HITL等で説明されるAI利活用の為の運用サイクルの当社標準

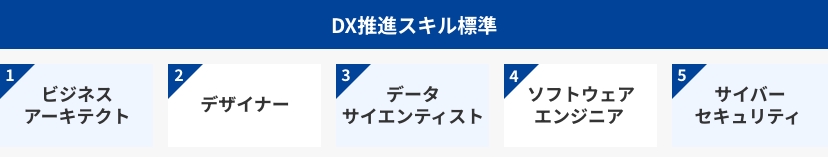

AIを活用する為のシステムを構築するにあたって一般的に必要な知識・スキル体系については、例えばIPA(独立行政法人情報処理推進機構)の定義する「DX推進スキル標準」では5つの人材類型を定義しています。構想・検討・実装・運用それぞれの段階において、それぞれの人材類型が有するスキルを用いた実行が必要となります。段階別に人材を発注するとなると担当会社毎となる場合が多く、結果として金額的にもまたコミュニケーション面でも、費用・時間が高コストとなることが多いのです。当社では、独立系SIerとして培ってきたシステム構築・導入保守運用に関する総合力によって、必要に応じた段階で必要となるスキル要件を担う人材をカバーし、一括して安定した対応が可能となります。

これらのスキル・ノウハウを総体的に駆使したAI・ITコンサルティングとして、お客様それぞれに沿った最適な解決策を立案し、お客様の業務遂行に最初から最後まで寄り添うことで、信頼と評価をいただいているように感じています。

データの利活用が製造現場を変える

部品製造業のお客様を事例に、データ利活用が製造現場の改革にどのように寄与するのかご紹介したいと思います。たとえばある製品の製造現場では数週間前から生産計画を立て、必要な部材調達や人員配置、製造ラインの調整・準備をして、高い生産性を実現できる計画を立てていました。しかし計画通りにいかないことも多く、至急の依頼による生産計画の変更や、部材配送の遅れ、その他トラブル等が発生した場合、これらの対応と合わせて計画の変更は流動的で現状把握は難しくなります。必要な部材は予定通り届くのか、製造ラインは調整がつくのか、在庫はだぶつかないか、保管庫のスペースは確保できるかなど、多様な問題を検討・確認・調整した上で生産計画の見直しを行う、これは製造現場にとっては非常に大きな負担となります。

このような状況は稀かといわれると、近年は頻発する傾向にあります。以前は特定製品を大規模に長期間作り続けることができましたが、市場環境の変化によって近年は少量多品種の製造が求められるようになり、切り替え頻度も高く出荷先も多様化しています。生産計画を立てる上で考慮すべき変数が増え続けているのです。昔は「残業してなんとかしよう!」で通ったかもしれませんが、今は働き方改革で残業も抑えなければなりませんし、人員も簡単に増やせる時代ではなくなりました。

人の手が介在する業務を極力なくすことが解決の糸口となります。上記の課題であれば、たとえば各種状況の可視化と、それに基づく予測推論を機械学習もしくは統計的に解くことができるはずです。シフト、ルート、計画段取り順序等の組合せがあるものに関しては、量子コンピュータ技術を応用した最適化を行うことにより、諸条件に基づく複数草案の提示を自動化させることもできるでしょう。また、これらを統合してサポート的立ち回りを行うユーザーインターフェースについても、AIエージェントやMCP等を用いて既存の業務機能に組み込んで使うことも可能なはずです。

このような課題に対応することによって、現場の負担は大幅に軽減され、本来実行すべき業務の技術を要する部分に集中・注力することができるようになります。AI・ITコンサルタントはこうした業務課題に対して、どこを機能化するのか、どこを人間がやるのかといった整理を行うことも重要です。

日本には世界をけん引するITコンサルタントが育つ環境がある

前述のような対応ができる人材の必要性は増しており、日本のみならず世界的にもデータサイエンティストやAI・ITコンサルタントと呼ばれる人材の育成は課題になっています。日本においては、内閣府・総務省・経済産業省等を中心に、Society5.0に向けた人材育成の推進をしています。これからの時代は明示的にも暗示的にも、データの利活用ができる人材が必須となってきており、「それぞれの技術をどう使うか」、「アウトプットの有効性をどう判断し生かすか」等、現場の個々人で活用していく時代となっていくでしょう。

日本は伝統的に「高品質なモノづくり」に注力し得意としてきました。実際、産業ロボットや製造機器、建築機械等の産業の根幹をなす製品では、日本のメーカーは世界のトップに名を連ねています。類似・代替可能な製品は安価な製品にとって代わることがあっても、正確無比なアウトプットが求められる分野においては、日本の優位性はいまだ失われていません。ただし、高度経済成長期に培ったスキーム自体はもう時代遅れとなっており、相当な業務改革を行わなければ競争力を維持し続けるのは難しいと考えます。

その解決の1つの手段が、AI等の技術を用いたデータ利活用による現場力の強化と言えるでしょう。品質保持の点においても、日本人の高品質を見る目線を生かしたAIデータの利活用は、まさに日本でしか成し得ない状況だと思います。技術要素を正しく理解した上で、AIを使いこなして精緻なアウトプットが出せるように、判定したりチューニングしたりする作業は、当社も得意とするところであります。

一方で、AIや量子コンピュータの活用は複雑です。技術要素は揺れ動き、技術論拠についても日々論文が発表されて目まぐるしく変化する状態です。だからこそ私は、客観的証跡による説明責任を果たし、お客様の課題を解決することができる技術者であり続けたいのです。つねに最新情報をキャッチアップし、「なぜこうなるのか」をしっかり説明できて、お客様にとっての価値をつくり、それを提供できるコンサルタントでありたいと考えています。これからも、その意識を大切に業務に向かっていきたいですね。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。