SDV時代の到来と日本の挑戦 ── Open SDV Initiativeが描くモビリティの新境地

ソフトウェアがクルマの価値を左右する──そんな時代が、いよいよ現実のものとなってきました。Software Defined Vehicle(SDV)という概念のもと、ハードウェア中心だったクルマづくりは、ソフトウェアによって新たな価値を後から加える方向へと進化しています。購入後にアップデートして機能が増えたり、外部の開発者がアプリを提供できたりするようになれば、クルマは「移動手段」から「サービスプラットフォーム」へと変貌を遂げることになるでしょう。

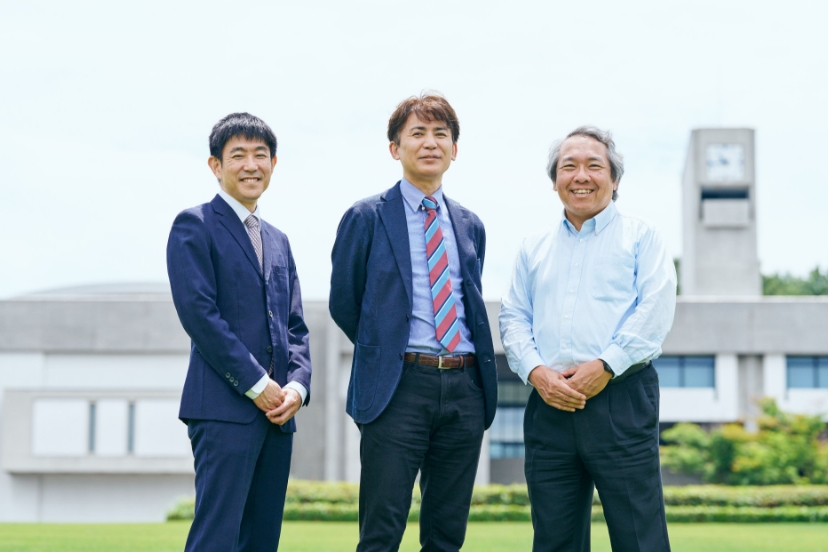

その実現に向けて鍵を握るのが、Open SDV Initiativeの取り組みによるAPIの標準化とそれを支えるオープンな仕組みです。今回のTech Tipsでは、名古屋大学の高田 広章教授と、現場で標準APIの設計に取り組む富士ソフトの横屋 愛夫と竹山 玄に、現在の状況を聞きました。

- 外部開発者によるアプリ・システム提供が可能な仕組みの実現に向けた取り組み

- 車載ソフトウェア開発を推進するAPI標準化への取り組み

- 実用化を見据えたスピードと安全性重視の開発体制

-

高田 広章氏

名古屋大学 大学院情報学研究科

附属組込みシステム研究センター長東京大学助手、豊橋技術科学大学准教授などを経て、2003年より名古屋大学教授。リアルタイムOS、リアルタイム性保証技術、車載組込みシステム/ネットワーク技術、組込みシステムのディペンダビリティ、ダイナミックマップ等の研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。

-

横谷 愛夫

ASI事業本部 モビリティ事業部 第1システム部

部長2000年新卒入社。ブロードバンドネットワーク機器開発、携帯電話開発などの組み込み系の開発経験を経て、自動車の開発プロジェクトに参画。CGW(セントラルゲートウェイ)やTCU(テレマティスクスコントロールユニット) などの通信関連のECUや、MaaS開発等を経験して、SDVに取り組む。

-

竹山 玄

ASI事業本部 モビリティ事業部 企画グループ

課長2006年に新卒で入社して以来、携帯電話、複合機など組み込み系の経験を経て自動車のプロジェクトに従事し、2021年より企画グループとしてオートモーティブ戦略を担当。SDV、自動運転といった先進分野の事業の推進に取り組む。

国際的な開発競争が著しいSDVで日本勢は後れを取っている

──SDVはクルマのスマートフォン化と例えられますが、どういうものでしょうか。

名古屋大学 高田:SDV(Software Defined Vehicle)というのは、クルマの機能をソフトウェアによって定義できるという考え方です。従来のクルマは、ハードウェアにより機能が決まっていましたが、SDVではソフトウェアを更新することで、後から新たな機能を追加することが可能になります。まさにスマートフォンと同じで、購入したクルマに後から新しいアプリを追加するような感覚です。実際、中国などでは、こうした機能を備えたクルマが当たり前になってきて、ユーザーはアップデートによって価値が高まるクルマを求めています。

そしてもう1つの側面は、開発のオープン性です。現状では、アプリやソフトウェアは自動車メーカーがすべて開発しており、外部のサードパーティによる拡張は困難でした。そこで私たちは、スマートフォンのように外部のサードパーティがアプリ開発をし、クルマに搭載できる仕組みが必要だと考えました。それを「Open SDV」と名付けました。

──日本におけるSDVの開発は進んでいるのでしょうか。

名古屋大学 高田:ソフトウェアをアップデートする機能はだいぶ開発が進んできていると感じますが、実際に新しいアプリをユーザーに提供するまでには至っていません。SDVは技術としては実現しつつありますが、今のところ日本では、クルマそのものの価値向上にはつなげられておらず、海外に一歩遅れている感があります。

たとえば中国では、大手自動車メーカーがSDV開発を進めていますが、自動車メーカーではないHUAWEI社が、ソフトウェアを提供していたりします。消費者の中には、 HUAWEIブランドに惹かれて、「HUAWEIのソフトウェアが入っているからこのクルマを買う」という人もいるほどです。

日本ではSDVはまだ普及していないかもしれませんが、海外では着実に普及しつつあります。先ほど言ったように、SDVによってクルマは単なる乗り物ではなく、スマートフォンのようにさまざまなサービスのプラットフォームになる可能性を秘めているからです。日本の自動車産業の発展を考えると、SDVへの取り組みをもっとスピード感をもって進めていく必要があると思っています。

標準的なAPIがないためソフトウェア開発が進みにくい

──スマートフォンのように自由にアプリやソフトウェアを作れるようになれば、クルマの可能性は大きく広がりそうですね。

名古屋大学 高田:その通りです。ただし、それを実現するには、クルマのソフトウェア制御に必要なAPI(Application Programming Interface)の標準化が不可欠です。各メーカーが独自仕様のAPIを持つことになると、サードパーティはメーカーや車種ごとにアプリを開発しなければならず、かなり非効率です。スマートフォンでいえば、メーカーごとにアプリの仕組みが違っていたら、そのメーカーごとに開発しなければならず、せっかく便利なアプリでも、コストがかかり過ぎて多くの人に手軽に使ってもらえなくなるでしょう。

またスマートフォンと大きく違うのは、制御を1つ間違えると危険な事態を招くことです。自動車制御に悪影響を及ぼすようなソフトウェアが実装されて事故が起きると、責任の所在が不明瞭になり、社会的な問題を引き起こすことも考えられます。一方で、安全性は損なえないということで、APIでアクセスできる領域を狭くしすぎると、ソフトウェアの開発者としてはメリットが小さくなってしまいます。多くのサードパーティがソフトウェア開発に参加しやすい状態にするためには、技術的に望ましいAPIを作ることが非常に重要なのです。

Open SDV Initiativeにて標準API案を作成

──Open SDV Initiativeでは、そのAPIを標準化しようとしているわけですね。

名古屋大学 高田:Open SDV Initiativeでは、API仕様を策定するためのワーキンググループを立ち上げ、サードパーティを含むさまざまな立場の参加者と共に議論を重ねています。私自身が経済産業省と国土交通省の、モビリティDX戦略検討会で座長を務めたこともきっかけとなり、2024年10月に活動を本格スタートし、半年でAPI仕様の初版を公開しました。今は作り込みよりも、スピード感を重視しています。現在公開しているAPIは初版なのでまだまだ完成度は低いですが、多くの方々の意見をいただきながら、年に2回はアップデートする方針です。

富士ソフト 横屋:私たちも、プロジェクト発足時からこの取り組みに参画しています。クルマの制御というのは非常にセンシティブな領域で、APIの定義1つとってもAPIの使いやすさと安全性のバランスが求められます。たとえばクルマの窓を閉めるAPIも、指を挟む危険性があるため、どこがその責務を負うのか、またその責務が負えない車両に対するAPIの公開判断などの考慮が必要になります。こうした複雑な議論を経て、誰もが使いやすく、安全なAPIを作り上げることが私たちの使命です。しかしながら、議論に参加していると本当にさまざまな意見があり、難易度の高さを日々実感しています。

──業界としての反響や、社会の期待度はいかがですか?

名古屋大学 高田:現在Open SDV Initiativeには58社(2025年6月時点)が参加しています。保険会社やITベンダー、サプライヤーなど、さまざまな業種の方が関心をもってくれています。APIを検討するワーキンググループはテーマごとに3つに分かれており、ボディ・キャビン系、AD・ADAS系、HMI系があります。それぞれの領域で難易度は違うものの、APIの仕様を整えつつ、シミュレーターでの実証や、実車への一部実装も進めていく予定です。

ヨーロッパの業界団体「COVESA」にも私たちの活動を紹介しました。また、一般社団法人JASPAR(Japan Automotive Software Platform and Architecture)にも内容説明をしており、これからさらに議論を深めていく予定になっています。

普及させていくにはエンジニアの理解度が必要不可欠

──普及に向けた課題としてはどんなことがありますか?

名古屋大学 高田:普及には、APIだけでなく自動車のことを正しく理解しているエンジニアの存在が欠かせません。いざSDVの需要が高くなって新たに開発に取り組もうと思っても、まずエンジニアの育成に時間がかかるため、そんなに簡単ではありません。SDVの開発は従来の車両制御とは異なる技術領域にまたがるため、新しい人材の育成が必要です。その点、富士ソフト社には元々自動車に知見が深いエンジニアが数多く在籍しているので、今後のSDV開発の推進力としてすごく期待しています。

富士ソフト 竹山:当社はかつて、AUTOSARという車載ソフトで、高田先生と一緒に普及に尽力してきました。今でこそAUTOSARは業界のデファクトスタンダードになっていますが、当時は仕様が複雑で、サプライヤーがAUTOSARに準拠したソフトウェアを開発するのが難しい状況でした。私たちは高田先生のもとで研究して知見を蓄え、社内のエンジニアにそれを共有しながら、社会に普及させていった経緯があります。今回のAPI標準化は、おそらくAUTOSARよりも難易度が高いと思いますが、ぜひとも期待に応えたいと考えています。

開かれたSDVこそが新たな価値を生み出す

──最後に、この取り組みが描く未来像について教えてください。

名古屋大学 高田:将来的には、クルマが移動手段にとどまらず、社会インフラの一部として多様な役割を果たすようになると思います。たとえばEVに蓄電された電力を活用した電力マネジメントや、自動駐車アプリと連携したショッピング体験などが考えられます。

商業施設が自動駐車アプリを提供し、それを搭載したクルマでそこに行けば、エントランスでクルマを降りてそのままお店に入ることができます。アプリを使って駐車場にクルマを入れるのは自動でやってもらうのです。混んでいても空きスペースを探してグルグルまわる必要はありません。そして買い物が終わってまたアプリで呼び出せば、エントランスで待ってくれているのです。どうでしょうか、それだけでその商業施設に行きたくなるかもしれません。これはほんの一例です。

自由にソフトウェア開発を行えるようになれば、もっとさまざまなことが考えられると思います。逆に、こうやってクルマの可能性を広げないと、これからの自動車産業は苦しくなっていくのではないでしょうか。

富士ソフト 横屋:私たちも、これまでの車載分野に加えて、ITやエネルギー、エンタメなど、異なる分野との連携を進めて、新たなサービスの創出に挑戦していきたいと考えています。当社は車載部門だけでなく、多様な業界に対する部門がありますので、その技術力を融合させることで、より広い視点からSDVを支える存在になれると思っています。

富士ソフト 竹山:当社としても「モビリティDX戦略」を支える人材育成に力を入れており、API策定の議論に加わることで現場感覚を養うことを重視しています。これによって、必要なタイミングで必要なスキルをもったエンジニアを、いつでも提供できる体制を整えたいと考えています。

名古屋大学 高田:富士ソフト社はクルマのソフト開発の経験値があって、エンジニアもたくさん抱えていらっしゃいます。SDVはソフト開発力と、そこに関わるエンジニアの質・量が、ともに非常に重要なので、これから日本の自動車産業がソフト開発力を求める時に、ぜひ活躍していただきたいです。

──Open SDV Initiativeの取り組みが、日本の自動車産業に新たな可能性をもたらすことを期待しています。本日はありがとうございました。

●Open SDV Initiativeの取り組みについてはこちら

名古屋大学 大学院情報学研究科付属組込みシステム研究センター

https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/osdvi/index.html