技術者主導の分散型組織でWeb3新時代を切り拓く――自社実証で蓄えた知見から見えてきたこと

2021年ごろから注目を集めているWeb3(Web 3.0)。その技術的特徴や社会的意義が徐々に理解され始める中、企業による本格的な取り組みも加速しています。富士ソフトは、社内に自律分散型組織(DAO:Decentralized Autonomous Organization)の仕組みを構築し、社内実証を通じた技術の蓄積に取り組む一方で、広告・エンタメ・金融・エネルギー業界などに向けたWeb3システムの開発支援を推進しています。この記事では、Webシステム開発を担当する濱島 拓郎に話を聞き、Web3を巡る最新動向や当社の取り組みと今後の展望をご紹介します。

- 社内DAOシステムを開発

- 社内専用トークン(暗号資産)を用意して社員間での取引を実施

- 自社製品「FAMoffice」の中で完全な匿名によるコミュニケーションを実現

- エネルギー業界などでWeb3技術を用いたシステム開発をご支援

-

濱島 拓郎

ネットソリューション事業本部 ネットインテグレーション事業部

課長2001年に新卒でIT業界に足を踏み入れて以来、約10年間にわたり、業務系および組込系システムの開発・運用保守に従事してきた。オンプレミス環境での堅牢な技術力を培った後、マルチクラウド環境におけるWebシステム開発へと領域を広げ、大小さまざまなプロジェクトにおいてPMやPMOとして活動。

2023年には、社内の研究開発活動を通じてWeb3と初めて出会い、その知見を活かして現在ではWeb2およびWeb3関連のプロジェクトを推進。技術者としての枠を超え、社内で毎月開催される技術勉強会の主催や、Web3・NFT・メタバースに関するワーキンググループでの活動にも積極的に取り組んでいる。

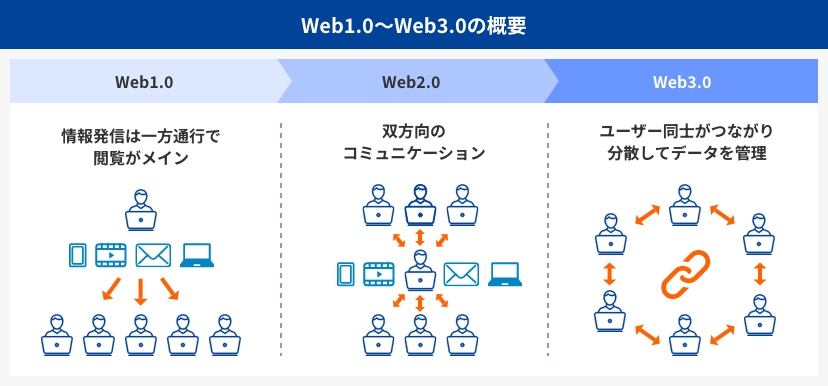

従来のインターネットは、GAFAMなど管理者のルールに従う必要があった

これまでのインターネット(Web2)は、検索エンジンやSNS、ショッピングサイトなど、いわゆるGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)といわれる大手プラットフォーマーが中央集権的に運用する構造でした。サービスの運営主体がデータの管理権限をもち、利用者はそのルールに従う必要があります。

一方Web3は、ブロックチェーン技術を基盤に、ユーザー自身がデータの保有や管理、意思決定に参加できる自律分散型の仕組みです。取引履歴を透明化し記録できる点や、管理者が不要な運用形態によって、運用コストの低減と信頼性の向上が可能であること、ブロックチェーンによる高いセキュリティが実現できることなどが特徴です。

たとえば国際送金において、Web2の金融システムでは銀行を介した手続きが必要で、数日かかるうえに高額な手数料が発生する場合があります。しかしWeb3の技術を活用すれば、仮想通貨やステーブルコインを用いて、アプリ上で簡単に日本円を暗号資産に変換し、海外に低コスト・高速で送金することが可能となります。こうしたユースケースが増えれば、中央集権的な構造に依存しない、新たな経済圏が形成される可能性も見えてきます。

進化の速いWeb3への移行には、SIerが必要不可欠

Web3領域は技術や概念の変化が非常に速く、書籍やインターネット記事の情報は短期間で古くなるといわれています。またWeb3の国内での市場規模は、2021年の0.1兆円から2027年には2.4兆円にまで拡大するという予測も総務省から発表されています※。これまで個人向けの投機的な利用が目立っていたブロックチェーン技術は、近年では企業や業界全体を巻き込む取り組みに拡大しつつあります。

当社では、このような急速に発展する分野に対応するため、技術検証や社内実証を繰り返しながら、確実に知見を積み重ねているところです。

Web3はすべてが分散的に動くように思われがちですが、実際には従来のWeb2と連携しながら段階的に移行していく必要があります。たとえば、ユーザーインターフェース(UI)やユーザー体験(UX)の設計では、引き続きWeb2の技術が重要です。フロントエンドはWeb2、バックエンドはブロックチェーンを用いたWeb3という構成になり、両者が共存する状況が想定されます。

このようなハイブリッドなシステム開発では、システムインテグレーター(SIer)の存在が不可欠です。Web3単体では完結しない部分を補完し、既存システムとの橋渡しを行うことで、ユーザーにとって利便性の高いサービスを構築できます。当社は、企画段階から開発・運用まで一貫してご支援できる強みを生かし、お客様のビジネス課題をWeb3で解決する伴走型のご支援を提供しています。

※出典:総務省 令和6年版 情報通信白書

社内で自律分散型組織(DAO)システムを開発し概念実証を実施

当社は3年前にワーキンググループを立ち上げ、Web3領域への本格的な取り組みを開始し、「FUJIPOINT」という社内トークンや社内掲示板、仮想オフィス「FAMoffice」などと連携させた取り組みを実施しました。さらにこのシステムをアレンジし、社内にDAOを模した実証環境を構築しました。当社が開発したDAOシステムは、参加者がスマートコントラクトとトークン(暗号資産)にもとづいて意思決定を行う、自律分散型の組織形態です。FUJIPOINTは、社員同士の技術支援や助け合いに対して感謝の気持ちをトークンとして送付できる仕組みで、受け取ったポイントは仮想空間内で使える特典などに交換可能です。トークンの付与は透明なルールにもとづき分散的に行われ、たとえば自分のアバターを変身させるなど、エンタメ要素も取り入れて、多くの社員の関心を集めるような仕組みとしました。

また、社内DAOでは「工数トークン」「投票トークン」「貢献トークン」の3種類のトークンを導入し、活動の可視化と自律的な運営を支援しました。たとえば、新規プロジェクトを提案する際には投票トークンを用いて承認を得る必要があり、アイデアに賛同を得た社員には貢献トークンが付与されます。自分のやりたいプロジェクトの工数が足りない場合には、投票によって他の参加者の同意を得ることで欲しい工数を確保することも可能になります。

この取り組みを通じて得られた知見として、ブロックチェーンの選定が重要であることが挙げられます。当社ではイーサリアム(Ethereum)を採用しましたが、送金に15秒程度の時間がかかるなど、少額取引には不向きな面もあると判明しました。実証を通じて、目的に合った技術選定の重要性を再認識する結果となりました。

なお、参加者は匿名ログインによるテキストベースの議論を行い、匿名性・平等性は発言のハードルを下げ、普段聞けない意見が出るなど心理的安全性の向上にも寄与できました。 一方で、議論の発散や流れの把握の難しさ、参加者の偏りなど、活発さを持続するにはさらなる工夫が必要となり、新たな知見や課題を可視化することにもつながりました。

エネルギー業界などからの受託でWeb3システムを開発

これまでの取り組みで、いくつかの開発事例もできてきました。

たとえばエネルギー業界のあるお客様向けに、電力の供給者と需要者をマッチングし、電力のやり取りをブロックチェーンに記録するというWeb3システム「ディーピン(DePIN:Decentralized Physical Infrastructure Networks)」を構築しました。太陽光発電や電気自動車(EV)などを所有する個人が供給者として参加し、ブロックチェーン上で取引履歴を管理することで、信頼性の高いエネルギー取引が実現できます。運用者が不要な点も、Web3ならではの利点です。

また、広告業界のお客様向けに、当社がビジネス企画、要件整理、販売戦略立案などを実施したWeb3ウォレットの事例などもあります。利用者のスマートフォンにアプリとして実装し、暗号資産を利用してメタバース上での購買を可能とするアプリであり、今後開発フェーズへ移行していく予定です。これらはWeb3の社会実装が確実に進んでいることを示す象徴的な取り組みといえるでしょう。

実績を積み重ねて、目指すはWeb2とWeb3の架け橋となる次世代SIカンパニー

当社はWeb3という新領域において、社内実証から顧客支援まで多角的に取り組むことで、さまざまな実績を積み重ねています。単なる技術開発にとどまらず、ビジネス構想段階からお客様と目線を合わせてできることが当社の強みといえます。

今後は、金融業界・教育分野への展開や、社内DAOの仕組みを汎用的なアプリケーションとして提供する可能性も模索しています。またアニメやゲームなど、日本が強みをもつエンタメ領域においてはWeb3技術の応用余地は大きく、今後の成長ドライバーとして注目しています。トークン経済との親和性が高いこれらの分野では、グローバル市場でのプレゼンスを発揮できるポテンシャルがかなりあるのではないかと考えています。

Web2の良さを活かしつつ、Web3がもつ分散性や透明性を取り入れたシステム構築を推進し、今はまだ当社の中で独自のカラーを模索している段階ですが、ゆくゆくは業界内でも独自色を鮮明にし、Web2とWeb3の架け橋となる次世代SIカンパニーとして、お客様とともに新しい時代のインフラを作り上げていきたいと思っています。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。