マイクロサービスアーキテクチャの基本と導入メリット5選を徹底解説!

近年、ビジネスの成長や変化に迅速に対応するために、システムの柔軟性とスケーラビリティが求められています。そんな中、マイクロサービスアーキテクチャが注目を集めています。このアプローチは、システムを小さな独立したサービスに分割することで、開発や運用の効率を大幅に向上させることができます。この記事では、マイクロサービスアーキテクチャの基本概念と、その導入による具体的なメリットについて詳しく解説します。マイクロサービスを導入することで、スケーラビリティや保守性の向上を図り、ビジネスの競争力を高めることができます。

- マイクロサービスアーキテクチャは、ソフトウェアを小さな独立したサービスに分割する手法です。

- 各サービスが独立して開発・デプロイ可能となり、異なるプログラミング言語や技術スタックの利用ができるようになり、システムの柔軟性が向上します。

- 近年目まぐるしいビジネスの変化により、スピード感が求められる新機能の追加や修正がマイクロサービスアーキテクチャを使うことで可能になります。

-

Tech Tips編集部

Tech Tips編集部富士ソフト「Tech Tips」編集部です。トレンドのIT用語をわかりやすく解説しています。

マイクロサービスアーキテクチャとは?

マイクロサービスアーキテクチャは、近年のソフトウェア開発において注目されているアプローチです。多くの企業がこの手法を導入することで、開発の効率化やシステムの柔軟性を高めています。この章では、マイクロサービスアーキテクチャの基本概念を解説し、その特徴や利点を明らかにします。

マイクロサービスアーキテクチャとは

マイクロサービスアーキテクチャは、ソフトウェアを小さな独立したサービスに分割する手法です。これにより、各サービスが独立して開発・デプロイ可能となり、異なるプログラミング言語や技術スタックの利用が可能です。結果として、システムの柔軟性が向上し、特定のサービスをスケールアップしたり、メンテナンスを行う際の効率が大幅に改善されます。また、システムの一部がダウンしても他のサービスへの影響が少なく、安定性も向上します。

マイクロサービスアーキテクチャが注目されている理由

マイクロサービスアーキテクチャが注目される理由の一つは、そのスケーラビリティの高さです。従来のモノリシックアーキテクチャでは、システム全体を一度にスケールする必要がありましたが、マイクロサービスアーキテクチャでは必要な部分だけをスケールアップできます。これにより、リソースの無駄を省き、コスト効率を高めることが可能です。また、マイクロサービスアーキテクチャは開発スピードの向上にも寄与します。各サービスが独立しているため、異なるチームが並行して開発を進めることができます。これにより、新機能の追加やバグ修正が迅速に行えるようになり、ビジネスの変化に柔軟に対応できるのです。このような利点が、マイクロサービスアーキテクチャの注目を集めている理由です。

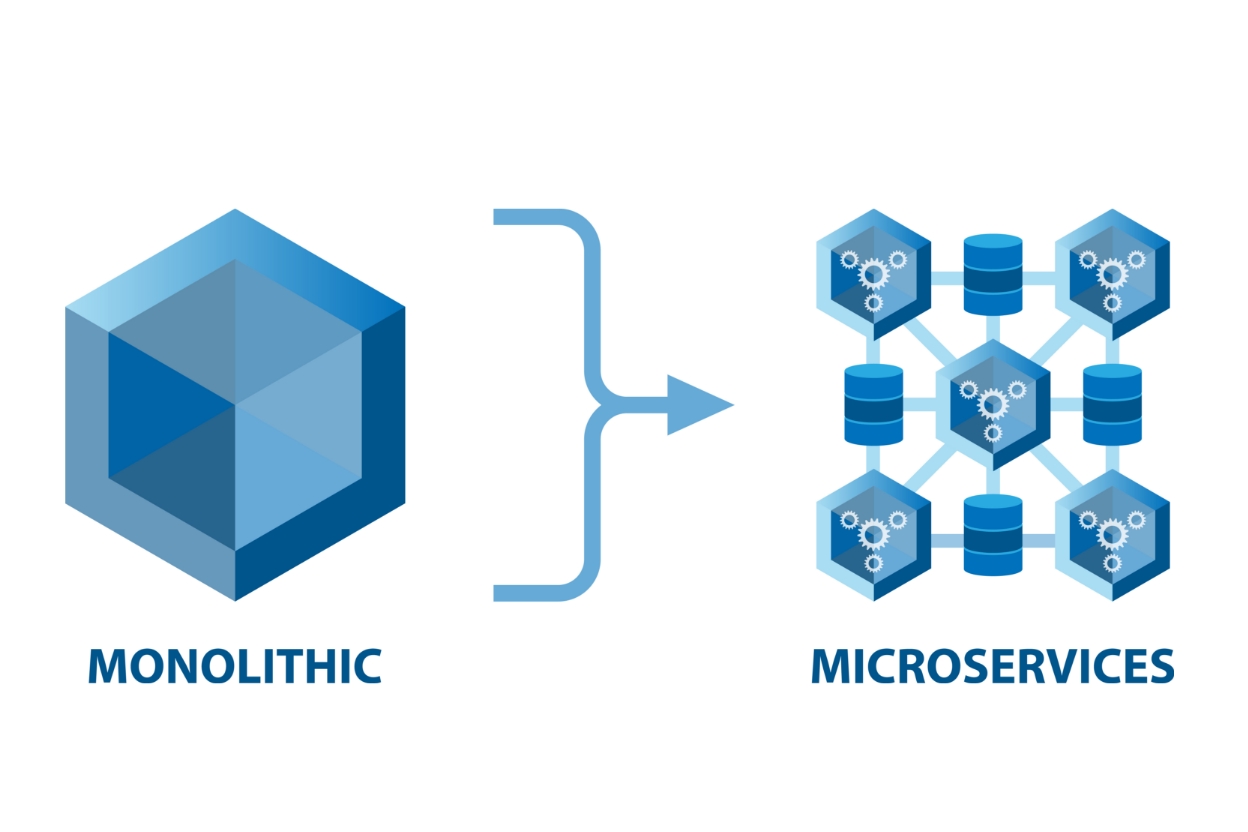

マイクロサービスアーキテクチャとモノリシックアーキテクチャの違い

マイクロサービスアーキテクチャとモノリシックアーキテクチャの違いを理解することは、システム設計の選択において非常に重要です。多くの企業が、どちらのアプローチを採用すべきか悩むところではないでしょうか。この章は、両者の特徴や利点・欠点を明らかにし、最適な選択をサポートします。どちらのアーキテクチャも特有のメリットがありますが、プロジェクトの規模や目的に応じて適切な選択をすることが成功の鍵となります。

モノリシックアーキテクチャとは

モノリシックアーキテクチャは、従来から広く使われている手法であり、システム全体が一つの一体化したアプリケーションとして構築されます。一方、マイクロサービスアーキテクチャは、システムを小さな独立したサービスに分割し、それぞれが独立して開発・運用されるという特徴があります。この違いが、システムのスケーラビリティや保守性に大きな影響を与えます。

モノリシックアーキテクチャとの違い

モノリシックアーキテクチャは、一つの巨大なコードベースで構成されているため、開発やデプロイがシンプルであるという利点があります。しかし、規模が大きくなるにつれて、変更やアップデートが困難になることが多いです。また、一部に不具合が発生すると、システム全体に影響を及ぼすリスクもあります。

一方、マイクロサービスアーキテクチャは、各機能を独立したサービスとして分割するため、開発チームが異なる技術スタックを使用することが可能です。これにより、特定のサービスのみを更新したり、スケールアップすることが容易になります。これが、マイクロサービスの柔軟性とスケーラビリティの向上に寄与しています。

サービス指向アーキテクチャ(SOA)との違い

サービス指向アーキテクチャ(SOA)とマイクロサービスアーキテクチャは、どちらもサービスを基盤としたアプローチですが、その設計哲学には違いがあります。SOAは、企業全体のビジネスプロセスを統合するために、より大規模で複雑なサービスを用いることが一般的です。

これに対して、マイクロサービスアーキテクチャは、より小さく、特化したサービスを作成し、それらを組み合わせてシステム全体を構築します。この違いにより、マイクロサービスアーキテクチャはより軽量で、独立したサービス間の結合が緩やかになるため、迅速な開発とデプロイが可能です。さらに、マイクロサービスアーキテクチャは、各サービスが独立しているため、特定の機能の変更が他のサービスに影響を与えにくいという利点があります。

マイクロサービスアーキテクチャの主要メリット5選

マイクロサービスアーキテクチャは、現代のソフトウェア開発において注目されている手法の一つです。この章は、マイクロサービスアーキテクチャがもたらす5つの主要なメリットを詳しく解説します。スケーラビリティや可用性の向上、保守性や柔軟性の向上、そして独立性の向上といったポイントを押さえることで、システムの効率を最大化する方法が理解できるでしょう。

1. スケーラビリティの向上

マイクロサービスアーキテクチャは、システムのスケーラビリティを大幅に向上させます。これは、各サービスが独立してデプロイ可能であるため、特定の機能に対する負荷が増加した際に、その部分だけをスケールアウトできるからです。これにより、全体のリソースを効率的に利用でき、コストの最適化にもつながります。

さらに、クラウド環境との親和性が高く、必要に応じて自動的にリソースを増減させることが可能です。これにより、ピーク時の負荷にも柔軟に対応でき、ユーザー体験の向上を図ることができます。

2. 可用性の向上

可用性の向上は、マイクロサービスアーキテクチャの大きなメリットの一つです。各サービスが独立しているため、一部のサービスがダウンしても、他のサービスは影響を受けずに稼働を続けることができます。これにより、システム全体のダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。

また、障害発生時に迅速に問題箇所を特定し、対応することができるため、復旧時間の短縮にも寄与します。ユーザーへの影響を最小限に抑え、信頼性の高いシステム運用を実現します。

3. 保守性の向上

マイクロサービスアーキテクチャは、保守性の向上にも大きく寄与します。各サービスが独立しているため、特定のサービスに対する変更やアップデートが他の部分に影響を与えるリスクが低減します。これにより、開発チームは迅速に改善を行い、イノベーションを推進することが可能になります。

さらに、コードベースが小さく、理解しやすいため、新しい開発者がプロジェクトに参加する際のハードルも低くなります。チームの生産性が向上し、より迅速な開発サイクルを実現できます。

4. 柔軟性の向上

柔軟性の向上は、マイクロサービスアーキテクチャの強みの一つです。各サービスが異なる技術スタックで実装可能であるため、最適な技術を選択して開発を進めることができます。このためプロジェクトの要件に最も適したソリューションを提供することが可能です。また、新しい技術やツールを導入する際にも、影響範囲を最小限に抑えつつ、段階的に移行を進めることができ、技術革新に柔軟に対応し、競争力を維持することができます。

5. 独立性の向上

マイクロサービスアーキテクチャは、各サービスの独立性を高めます。異なるチームが同時に別々のサービスを開発・運用できるため、プロジェクト全体のスピードが向上します。各チームは特定のサービスに集中できるため、専門性を活かした高品質な開発が可能です。また、サービス間の依存関係が少ないため、特定のサービスを別のプロジェクトに再利用することも容易です。開発の効率化が進み、ビジネスのニーズに迅速に応えることができます。

マイクロサービスアーキテクチャのデメリット

マイクロサービスアーキテクチャは多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。この章は、マイクロサービスを導入する際に考慮すべきデメリットについて詳しく解説します。デメリットを理解することで、導入時のリスクを最小限に抑えることができます。特に、設計や管理の複雑化、データの整合性の問題、テストやデバッグの時間がかかる点などに焦点を当てて説明します。

システム全体の設計・管理の複雑化

マイクロサービスアーキテクチャでは、システム全体が複数の小さなサービスに分割されます。このため各サービスが独立して開発・デプロイできるという利点がありますが、同時にシステム全体の設計や管理が複雑化します。各サービス間の通信や依存関係を適切に管理する必要があり、そのためのオーバーヘッドが増えることがあります。また、各サービスが異なる技術スタックを採用することも可能なため、開発チーム間での技術的な調整が求められることもあります。

さらに、サービスが増えることで、監視やログ管理、セキュリティ対策なども複雑になります。これらの要素を一元的に管理するためのツールやプロセスの導入が必要となり、初期の設計段階での計画が重要です。適切な設計と管理がなされていない場合、システムの複雑さが増し、結果として保守性が低下するリスクがあります。

データの整合性が取りづらい

マイクロサービスアーキテクチャでは、各サービスが独自のデータベースを持つことが一般的です。これにより、データの整合性を保つことが難しくなる場合があります。特に、トランザクションが複数のサービスにまたがる場合、整合性を確保するための仕組みが必要です。分散トランザクションやイベントソーシングなどの手法が用いられることがありますが、これらは実装が複雑であるため、開発者にとって負担となることがあります。

また、データの冗長性が増えることもデメリットの一つです。異なるサービス間で同じデータを保持する場合、データの同期や更新が必要となります。このためデータの不整合が発生するリスクが高まり、結果としてシステム全体の信頼性が低下する可能性があります。データの整合性を保つためには、適切なデータ管理戦略の策定が不可欠です。

テストやデバッグに時間がかかる

マイクロサービスアーキテクチャでは、各サービスが独立しているため、テストやデバッグのプロセスが複雑になります。特に、サービス間のインタラクションを確認するための統合テストは、単一のサービスで完結するテストよりも時間と労力がかかります。さらに、サービスの数が増えると、テストケースの管理も難しくなります。テストの自動化やCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)ツールの活用が求められる場面が多くなります。

また、デバッグの際には、問題がどのサービスに起因しているのかを特定することが難しい場合があります。分散システムの特性上、エラーログの収集やトレースが必要であり、これには専用のツールやプラットフォームが必要です。テストやデバッグの効率を上げるためには、初期段階からの適切な設計と、デバッグを支援するためのツールの導入が重要です。

マイクロサービスアーキテクチャの導入事例と成功のポイント

この章では、実際にマイクロサービスを導入した企業の事例を通じて、その成功要因や注意点を詳しく解説します。どのようにして企業が課題を克服し、どのようなメリットを享受しているのかを知ることで、自社の導入に役立てることができるでしょう。

企業の導入事例から学ぶマイクロサービスの成功例

マイクロサービスアーキテクチャを導入した企業の成功例として、NetflixやAmazonなどがよく挙げられます。これらの企業は、サービスの独立性を活かして迅速なデプロイとスケーリングを実現しています。たとえば、Netflixはマイクロサービスを活用して、ユーザーの視聴履歴に基づくパーソナライズされたコンテンツ提供を実現し、利用者の満足度を向上させています。また、Amazonはマイクロサービスを導入することで、各サービスを独立して開発・デプロイできる体制を整え、システムの柔軟性を高めています。これにより、新機能の追加やトラフィックの急増にも迅速に対応できるようになりました。

マイクロサービスアーキテクチャ導入の成功要因

マイクロサービスアーキテクチャを導入するためには、いくつかの重要な要因があります。まず、適切なサービス分割が必要です。各サービスが明確な責任範囲を持つことで、独立した開発とデプロイが可能になります。さらに、サービス間の通信にはAPIゲートウェイを利用することで、効率的なデータのやり取りが実現します。

次に、チームの文化や組織構造も重要です。DevOpsの文化を取り入れることで、開発と運用の連携を強化し、迅速なリリースサイクルを実現します。また、継続的インテグレーション/継続的デプロイメント(CI/CD)を導入することで、品質を保ちながら迅速なリリースを可能にします。これらの要因を考慮することで、マイクロサービスアーキテクチャの導入を成功に導くことができます。

マイクロサービスアーキテクチャについて知っておくべきこと

マイクロサービスアーキテクチャは、ソフトウェア開発において重要なアプローチの一つです。このアーキテクチャは、アプリケーションを小さな独立したサービスに分割することで、開発や運用の効率を向上させます。それぞれのサービスは、特定の機能を持ち、独立してデプロイやスケールが可能です。この特性により、開発チームは異なるサービスを並行して開発でき、リリースサイクルを短縮することができます。

マイクロサービスアーキテクチャを導入することで、システムのスケーラビリティや可用性が向上し、ビジネスニーズの変化に柔軟に対応できます。しかし、その反面、システム全体の設計や管理が複雑になるというデメリットも存在します。これを克服するためには、適切なツールやプラクティスを採用し、チーム全体での協力が不可欠です。導入を検討する際は、これらのポイントを理解し、成功事例やベストプラクティスを参考にすることが重要です。富士ソフトでは様々な企業様のシステム開発を長年支援してきた実績と経験があります。お気軽にご相談ください。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。