はじめに

データ基盤アーキテクトとして活動しているネットインテグレーション事業部の梁です。様々なデータ分析基盤の調査研究・比較やデータ分析環境の構築支援を主に担当しております。

2025年6月2日(月)から5日(木)の4日間にわたって、米国カリフォルニア州サンフランシスコで開催された「Snowflake Summit 2025」に現地参加してきました。

富士ソフトでは様々なお客様のデータ分析・利活用をご支援しており、最新技術も踏まえた価値をお客様に提供できるよう、2024年に引き続き参加しました。

本コラムでは、「Snowflake Summit 2025」で発表された新機能や個人的に注目しているアップデートについて紹介します。

Snowflakeとは

本題に入る前に、Snowflakeについて簡単に説明します。

Snowflakeは、Snowflake社が提供するSaaS型のデータプラットフォームであり、2025年6月時点で、世界で約11,000社、国内では800社を超える企業に採用されています。世界中の多くの企業で採用されている「AWS」「Google Cloud」「Microsoft Azure」をはじめとしたクラウド製品や、BIツールなどの多くのSaaS製品とシームレスに連携できます。元々はクラウドネイティブなDWH(データウェアハウス)として誕生した製品ですが、今ではその枠に留まらず、一つのプラットフォーム上でアプリ開発・AI/ML(機械学習)を活用したデータ分析までを行うことができる業界注目の製品です。

Snowflake Summitとは?

全世界のSnowflakeユーザーが集う年に一度のグローバルカンファレンスで、Snowflakeに関する新機能や製品アップデート、活用事例の発表が行われます。パートナーエコシステムを形成するSaaS製品のブース出展や様々な企業による活用事例のセッション、ハンズオン等も行われます。

今年は“BUILD THE FUTURE OF AI AND APPS”をテーマに、活用事例を中心としたセッションが500以上も開催され、過去最大規模のイベントとなりました。全世界から約20,000人が、日本からも300人以上が参加し、大盛況の4日間でした。2024年度の参加者15,000人を大幅に上回っていることからも、Snowflakeに対する注目度が飛躍的に高まっていることがうかがえます。

基調講演

Snowflake Summitの目玉でもある基調講演は3日間にわたって開催されました。

初日の“Opening Keynote”では、Snowflake社CEOのSridhar Ramaswamy氏やOpenAI社 CEOのSam Altman氏が登壇し、Snowflakeの設計思想やAIの未来について講演されました。2日目の“Platform Keynote”では“YOU WANT TO… ⇒ YOU CAN”をテーマに全ユーザー待望の新機能が発表され、3日目の“Builder’s Keynote”では開発者向けの活用事例の紹介等が行われました。

本コラムでは、2日目の“Platform Keynote”の新機能の発表から、注目の機能をピックアップしてご紹介します。

新機能の詳細は、公式のリリースノートが公開されていますので適宜ご参照ください。

※Keynote会場の様子。生バンドによる臨場感溢れる演奏や煌びやかな光と音の演出の中でカウントダウンが行われ、今年も多くの新機能や活用事例が発表されました

Snowflake Openflow

Snowflake Openflowは、今回の目玉機能の一つでもあるデータ統合サービス(ETL)です。本機能によって、構造化データや非構造化データ等の様々な種類のデータをバッチ・ストリーミング処理でSnowflakeに連携できるようになります。これまでのSnowflakeにはデータ統合に関するサービスが存在しておらず、スクラッチでの開発や外部のSaaS製品と組み合わせる必要がありました。

従来の方法では複数の製品に跨ることで管理や運用が煩雑化するだけではなく、製品ごとにライセンス費用が掛かり続けることが懸念されます。特にライセンスに関しては、思い切って導入をしてみたものの一部の機能の利用に留まってしまうことや、要求仕様を満たすための丁度良いプランが存在しないなどの事由により、コスト効率の良い活用ができていないようなケースもあるのではないでしょうか?

本機能は30以上の即時利用可能なコネクタとローコードでの開発環境を搭載しており、Snowflake単体での素早いデータの取り込みを実現します。使用した分だけの「従量課金制」を採用しているため、多額のコストをかけず、スモールスタートでのデータ分析が可能になります。より多くのコネクタに対応する場合は、従来通りSaaS製品と組み合わせて利用することもできますので、ユースケースに合わせて選択することが重要です。

※本機能の利用に際して、Snowflakeが管理しているコンテナ(Snowpark Container Services)にデプロイする方法と、お客様が管理するクラウド環境にデプロイする方法(BYOC)があり、要件に合わせて選択できます。

注目のアップデート情報

dbt Project on Snowflake

dbt Labs社が提供しているデータ連携処理を担うサービスがSnowflake内のWorkspacesから実行できるようになりました。新たに発表されたフラッグシップモデルであるFusionエンジンについてもサポートされます。

Snowflake Openflowと組み合わせることで、Snowflake内でデータの取り込みから加工までを完結できます。

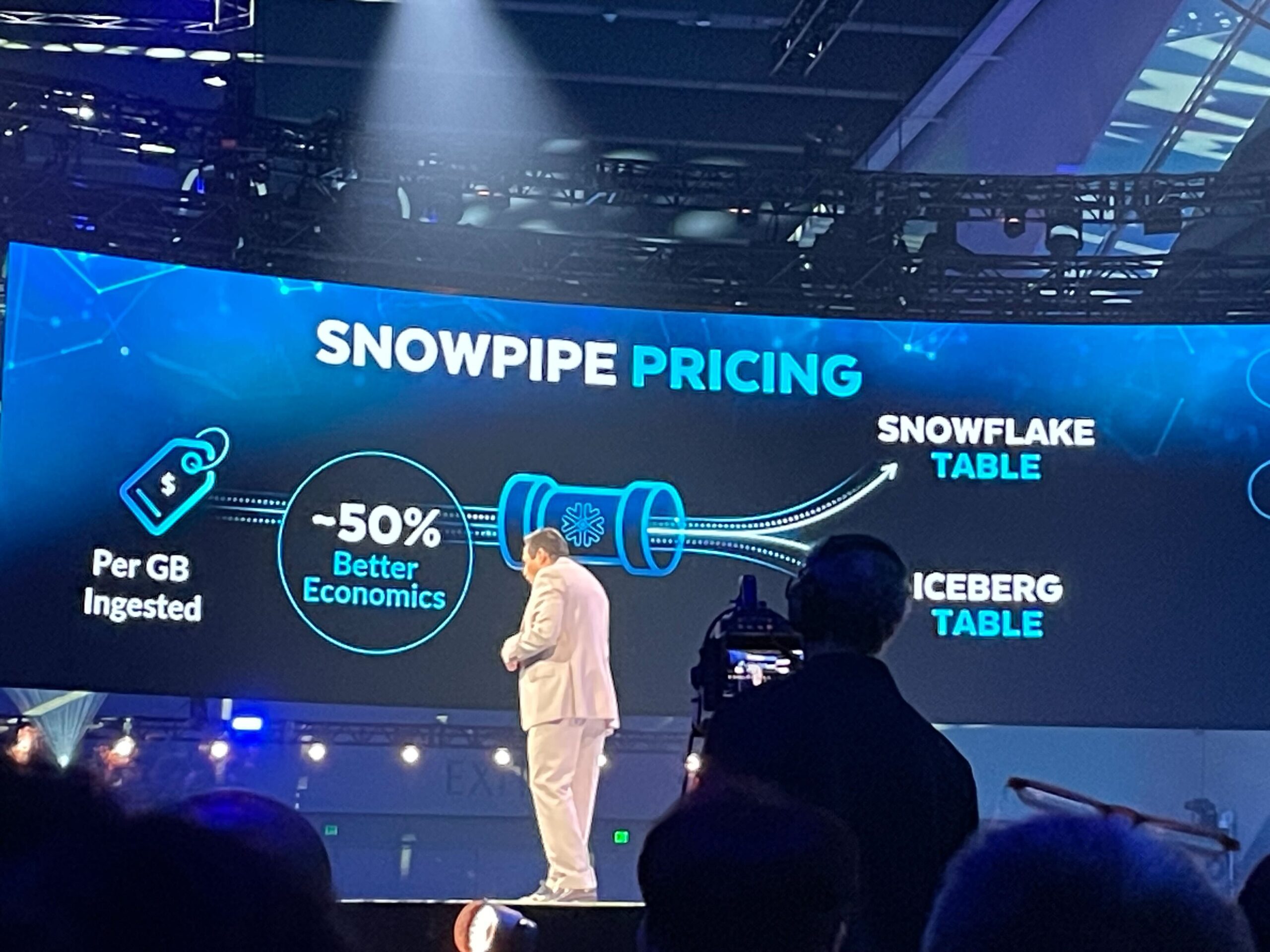

Snowpipe Streaming(新アーキテクチャとコスト体系の見直し)

Snowpipe Streamingはリアルタイムデータ連携のための機能ですが、今回はアーキテクチャのアップデートとコスト体系の見直しに関する発表がありました。常に最新データを取り扱えることが理想ではありますが、データ連携の即時性はコストとトレードオフの関係であり、コストとの兼ね合いを考慮すると、ある程度データが溜まってからまとめて連携する方式を採用せざるを得ないこともありました。

今回のアップデートで、より高いパフォーマンスでのデータ連携が可能になっただけではなく、これまでの料金体系(処理時間×ファイル数)から“処理データ量”に基づく、透明性の高い料金体系になりました。アーキテクチャの検討をメインに行っている私としては非常に嬉しいアップデートでした。

アダプティブウェアハウスと第2世代のウェアハウス(Gen2)

Snowflake上でSQL(構造化クエリ言語)やアプリケーションを実行する際に利用するコンピュートをウェアハウスと呼びます。ウェアハウスはXS・S・M・L等洋服と同じサイズ感覚でスペックを選択でき、サイズが上がるごとに料金とスペックが倍々になるという特徴を持っています。利用時のベストプラクティスとして、ユースケースごとに小さいサイズのウェアハウスから利用時間を測定し、適切なサイズを選定する必要がありましたが、アダプティブウェアハウス機能を使用することで、Snowflake側で最適なリソースを選択しルーティングを行うようになり、利用者がサイズ選択を行う手間を削減することができます。ウェアハウスの管理作業自体を簡素化し、さらに適切なサイズの選定までを行ってくれる非常に優れた機能です。

またウェアハウス自体に対するアップデートとして、第2世代のウェアハウス(Gen2) では、これまでと比較して約2.1倍のパフォーマンスを発揮できると発表されました。

Snowflake Intelligence

AIに関する発表の中から、目玉機能である「Snowflake Intelligence」をご紹介します。

OpenAI社のChatGPTの公開によって生成AIブームが到来し、AIの効率的な活用は避けて通れないものとなっており、2024年度のイベントでは「Snowflake Cortex AI」に関する多くの機能発表がありました。開発者目線では非常に便利で優れた機能ですが、SQLの組み立てが必要なため、お客様からはまだハードルが高いという声もありました。

今回発表された機能は、Snowflake上に蓄積した構造化・非構造化データに対して、自然言語でビジネスインサイトを得られる機能です。ビジネスユーザーがSQLやPythonを使用せずに、セキュアな環境で迅速にデータにアクセスし、分析を行えるようになります。セットアップもコンソール上でガイドに従って進められるようです。

本機能のリリースから、生成AI活用のためのハードルを少しでも低減するための心遣いを感じました。

キーメッセージのご紹介

“Opening Keynote”におけるSnowflake社CEOのSridhar氏のメッセージを引用します。

『複雑性はリスクを産み、複雑性はコストを産み、複雑性は摩擦を産む。だからこそ、私たちはシンプルさを、製品の設計、そしてSnowflakeの設計の中心に捉えている。(原文:That’s why we hold simplicity at the heart how we design products,how we design Snowflake)』

Snowflakeの特徴として、フルマネージドサービスであるがゆえの管理のしやすさ、データの投入から分析までの初動の立ち上げやすさ、シンプルで直感的なUIの分かりやすさ等があります。

こうした特徴はまさに、Snowflakeの設計思想が体現されたものであり、多くの企業におけるデータ分析をスモールスタートで支援する有力な製品であると考えています。

Keynoteの後半には、Sam Altman氏が「Just do it」、「変化が激しい時代だからこそ、スピード感を持って、とにかく試すことが大事である。多くの失敗の中で学ぶ企業が市場における勝者となり得るだろう。」と語られていました。

従量課金制のスモールスタートではじめることができ、データ・AI活用の検証サイクルを高速に回すことができるSnowflakeの強みをより一層感じました。

活用事例と今後の展望

様々な活用事例が発表されていましたが、Snowflakeはミッションクリティカルな金融業界や医療、世界規模のイベントにおけるワークロード等、テータの“信頼性”が重視される、様々な業務で利用されており、利用企業が日々増加しています。

“Opening Keynote”で紹介されたニューヨーク証券取引所(NYSE)における活用事例では、2022年のピーク時点においては一日あたり約3,500億件の注文を処理しておりましたが、今では一日あたり1.2兆件もの処理が行われるまで成長していること、金融というミッションクリティカルな事業において膨大なデータをセキュアな環境で安心して迅速に処理できることの重要性が説かれていました。

最後にSnowflakeが2028年ロサンゼルスオリンピックの公式“データコラボレーションパートナー”になることが発表され、「2028年ロサンゼルスオリンピックは、これまでの中でも最もデータドリブンなオリンピックになるだろう。」と語られていました。

出展ブース

Snowflakeはパートナーと共に成長することを重視しており、様々なSaaS製品と強力に連携できます。今回のイベントでは約200にもおよぶSaaS製品の出展ブースがあり、お馴染みの製品から日本にまだ上陸していないものまで、様々な製品を見ることができました。日本語対応可能なブースは少ないですが、デモを交えながら懇切丁寧にご説明いただけました。来年に向けて技術力だけではなく英語力も磨いて、さらに多くのことを吸収できるようにしたいと感じました。

おわりに

「Snowflake Summit 2025」の様子をご紹介しましたが、いかがでしたか?

今年はこれまでSnowflake単体では実現できなかったデータエンジニアリングの機能に関する発表が特に印象的で、“シングルプラットフォーム”としてのさらなる進化を目の当たりにした4日間でした。

シンプルかつ高速なデータ処理ができるだけではなく、公共性の高い事業のデータ活用を支えた実績があるAI・データクラウド「Snowflake」の発展にしっかり追従できるよう、これからも継続的な情報収集と技術の取得に努めてまいります。