2025年6月25日(水)~26日(木)に、千葉県千葉市・幕張メッセにて、「AWS Summit Japan 2025」が開催されました。前編では「AWS Summit Japan 2025」の概要と一部セッションの内容を紹介しました。後編では残るセッションと、AWS×富士ソフトによるパートナーセッションの内容をご紹介します。

生成AIやIoTによる業務変革の最前線

セッションでは、AIエージェントの業務活用やIoTデータの「解かる」化、製造現場の異常検知ソリューションなどをご紹介しました。

セッション⑥

業務を自動化するAIエージェント 〜生活支援アプリから学ぶAIエージェント活用〜

“AIエージェント”をテーマに、ソリューション事業本部 情報ソリューション事業部 DXアプリケーション部の清水 佑樹が登壇しました。

AIエージェントは、情報収集だけでなく自律的に判断し実行する能力を持つのが特徴です。その中でも複数のAIが役割分担し、連携するのが「マルチエージェント」です。マルチエージェントの具体例として、セッションではコールセンター業務の自動化を紹介しました。「商品が届かない」という問い合わせに対し、AIが会話を理解し、配送システムから出荷情報を自動確認して自然な応対を行うことが可能です。これによりオペレーターの手間削減や、対応スピードの向上、ミスの軽減が期待されます。

さらに、AIエージェントのデモとして、冷蔵庫内の食材を認識して栄養バランスを考慮した献立を提案し、足りない食材を自動注文する「家事お助け」システムを紹介。複数のAIエージェント(冷蔵庫情報取得AI、献立検討AI、栄養士AI、食材購入AIなど)が連携して動作することで、複雑な判断やシステム連携をAIエージェントで自動化できると示しました。

なお、AIエージェントの導入については、段階的なアプローチを推奨していると言います。まずは限定した業務での試験導入から始めて社内検証(PoC)を実施し、効果を測定したうえで部門間連携へと拡大して、最終的には全社横断的な業務改善へと発展させるアプローチが有効であると強調しました。

セッション⑦

見える化の先にある世界 直感的に“解かる”、質問して“解かる”IoTデータ活用の新時代 そしてその先へ

“360度カメラを使ったクラウド型設備監視”をテーマに、エリア事業本部 AI推進部の森田 和明が登壇しました。

IoTデータの活用については、多くの企業がダッシュボードを作成しているものの、それだけでは十分に活用できていないのが現状です。「どこを見ていいか解からない」、「設置場所や施設によって値が異なる理由が解からない」などの課題があり、これらの課題を解決するために“IoTデータが解かる世界”を目指すべきだと提案しました。

IoTデータを真に活用するためのアプローチとして、見て直感的に“解かる”と疑問点を質問して“解かる”の2つがあります。見て直感的に解かるアプローチとして、360度カメラとIoTデータを組み合わせたダッシュボードがあり、質問して解かるアプローチとしては、生成AIとナレッジベースを組み合わせたシステムがあります。

さらに、生成AIとIoTデータの相性の良さについて言及し、生成AIが情報抽出や傾向の把握、要約に優れていることを強調。生成AIの活用においては音声で“伝える”、音声で“応える”ユーザーインターフェースの検討が重要であると述べました。

セッション⑧

生成AIとカメラで変える製造現場 RAG活用による次世代ソリューション

“IoTカメラの生成AI連携”をテーマに、エリア事業本部 九州支社 第1システム部の福嶋 征己が、現在調査・研究中の取り組みであるソリューション構想を解説しました。

製造業が直面する課題として、少子高齢化による熟練工の減少や競争激化による生産性向上の必要性を挙げ、工場の遠隔管理とノウハウのデジタル化によるDX推進が急務であると指摘しました。

その一例として、遠隔管理ではカメラ映像を集中管理室で監視することで省人化と効率化を図る取り組みを紹介。ノウハウのデジタル化では、熟練工の知識を蓄積・共有することで、若手作業員の支援や属人化の解消につなげる必要性を述べました。

こうした課題解決に向けた研究の一環として、ソリューションの構想を紹介。異常検知、トラブルシュート支援、予兆検知、遠隔監視といった技術要素を組み合わせ、AIによる映像解析と蓄積されたノウハウの活用により、将来的なソリューション化を目指していることを説明しました。

また、画像解析、音声解析、タッチセンサーなどの技術を活用し、製造業以外の業界への応用可能性や、設備の遠隔制御・センサー連携による省人化・自動化の可能性についても、研究の方向性として紹介しました。

パートナーセッション:クラウド移行の第一歩に──富士ソフトとAWSの共同提案

イベント会場内で富士ソフトとアマゾンウェブサービスジャパン合同会社によるパートナーセッション「Amazon EVS で VM 環境をまるっと安全にリフト&シフトしませんか?」を開催しました。

富士ソフトからはソリューション事業本部 インフラ事業部の北村 明彦が、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社からは技術統括本部 パートナーセールスソリューション本部 本部長の相澤 恵奏氏が登壇しました。

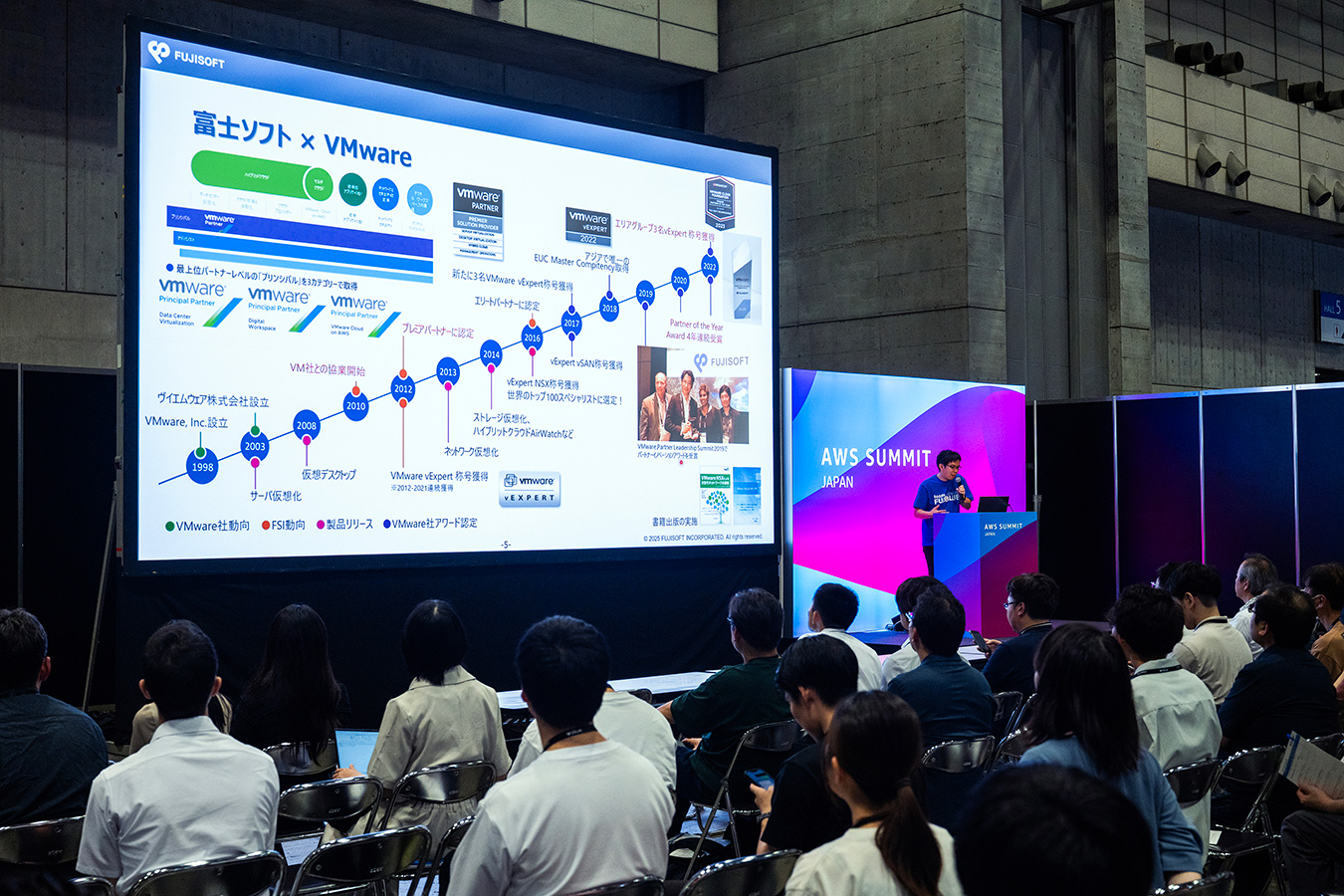

北村はまず、富士ソフトがAWSおよびVMwareとどのような関係を築いているかを説明しました。AWSとは、東京リージョン開設時からパートナーを務め、現在は最上位のプレミアティアパートナーとして活動していることを紹介。VMwareに関しては2010年から教育を開始。多くの技術者がVMware Expert認定を複数年にわたって取得しており、豊富な経験を持っていることを強調しました。

次に相澤氏が、「Amazon Elastic VMware Service(EVS)」の概要を説明。VMwareワークロードをAWS上で迅速に運用開始できるサービスであり、データセンターの拡張やクラウド移行、災害対策、モダナイゼーションなどのニーズに対応すると紹介しました。特に、ハードウェアの保守期限切れやVMware中心の既存環境が移行の障壁となっているケースにおいて、EVSが有効な解決策となる点が強調されました。

また、クラウドネイティブなサービスへの段階的な移行を見据え、まずはEVSを活用してクラウド運用を始めることで、将来的な変革への足がかりになると説明されました。

主な特徴として、VMware環境をそのままAWS上で利用できること、vCenter ServerやvMotionなどの既存機能が継続可能であること、さらにAWSの200以上のサービスと連携できる点が挙げられました。

管理方法には「セルフマネージド」と「パートナーマネージド」の2種類があり、オンプレミスの運用ルールを維持したまま移行できる点も利点として紹介されました。こうした特徴により、既存のVMwareスキルを活かしながら、クラウドの柔軟性と拡張性を享受できる手段としてEVSが注目されていると締めくくられました。

北村は、「Amazon Elastic VMware Service」の技術的メリットとして、フルアクセス権限があるため様々なプラグインを自由に導入できることや、バージョンアップを実施するかを選択できることなどを説明しました。

最後に、「Amazon Elastic VMware Service」の利用に関する課題として、バージョン互換性、ネットワーク接続、コスト、運用体制などを挙げ、富士ソフトがこれらの課題に対応するワンストップサービスを提供していることを紹介しました。そして「Amazon Elastic VMware Service」はクラウド活用の第一歩であり、リフト(移行)だけでなく、その後のモダナイゼーションも重要であると強調し、セッションを締めくくりました。

まとめ:

AWS活用の第一歩に、富士ソフトが示す安心の支援体制

当社は「AWS Summit Japan 2025」において、生成AIやクラウド監視、運用自動化、グローバル展開までを網羅する多彩なソリューションを通じて、企業が直面する課題の解決に向けた具体策を提示しました。

今後も、ビジネスに求められる価値を創出できるよう、AWSのメリットを最大限に活かし、アプリケーション開発からインフラ構築までを一貫してご提供してまいります。AWSを利活用した生産性向上や業務効率化にご興味のある方は、ぜひ当社にご相談ください。