ALL JAPAN

ROBOT-SUMO TOURNAMENT

全日本ロボット相撲大会

お電話・FAXでもお問い合わせを受け付けています

050-3000-2763

050-3000-2763

受付時間 月~金 9:00~17:30

045-650-8810

045-650-8810

受付時間 24時間受付

お電話・FAXでもお問い合わせを受け付けています

受付時間 月~金 9:00~17:30

受付時間 24時間受付

トップページ > ロボット相撲について

正式名称は「全日本ロボット相撲大会」、「ぜんにっぽんろぼっとすもうたいかい」と読みます。英語では「All JAPAN ROBOT‐SUMO TOURNAMENT」といいます。

1989年より開催されているロボットの競技大会で、参加者が自作したロボット力士を技術とアイデアで戦わせる競技です。土俵上に2台のロボットを置き、どちらかのロボットを土俵外に押し出すことで勝敗が決まります。

富士ソフト株式会社主催の「全日本ロボット相撲大会」と、公益社団法人全国工業高等学校長協会主催の「高校生ロボット相撲大会」があります。上位入賞者は、両国国技館で開催する決勝大会に出場できます。その他に、国内外で開催されている公認大会があり、決勝大会では世界一のロボット横綱が決定します。

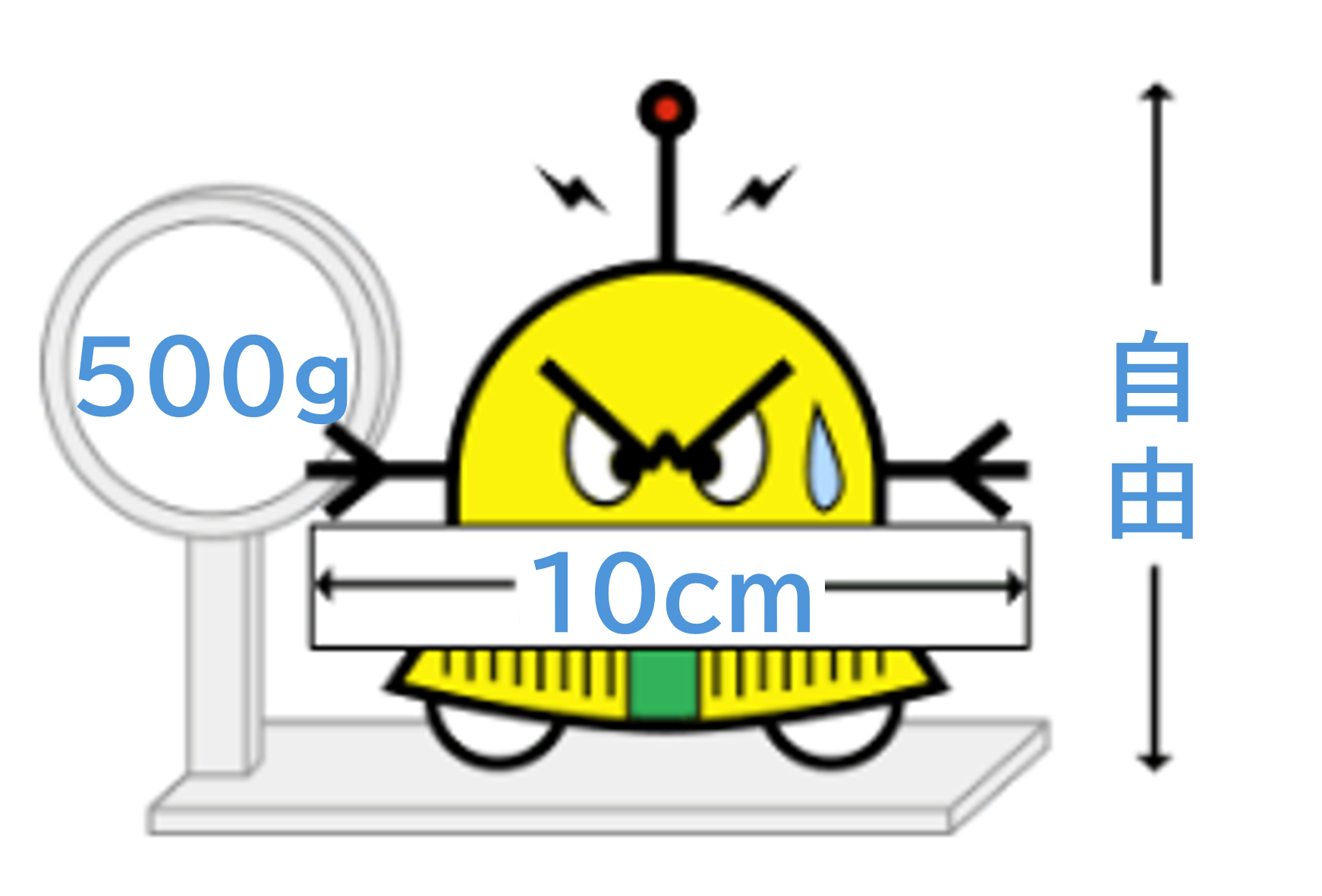

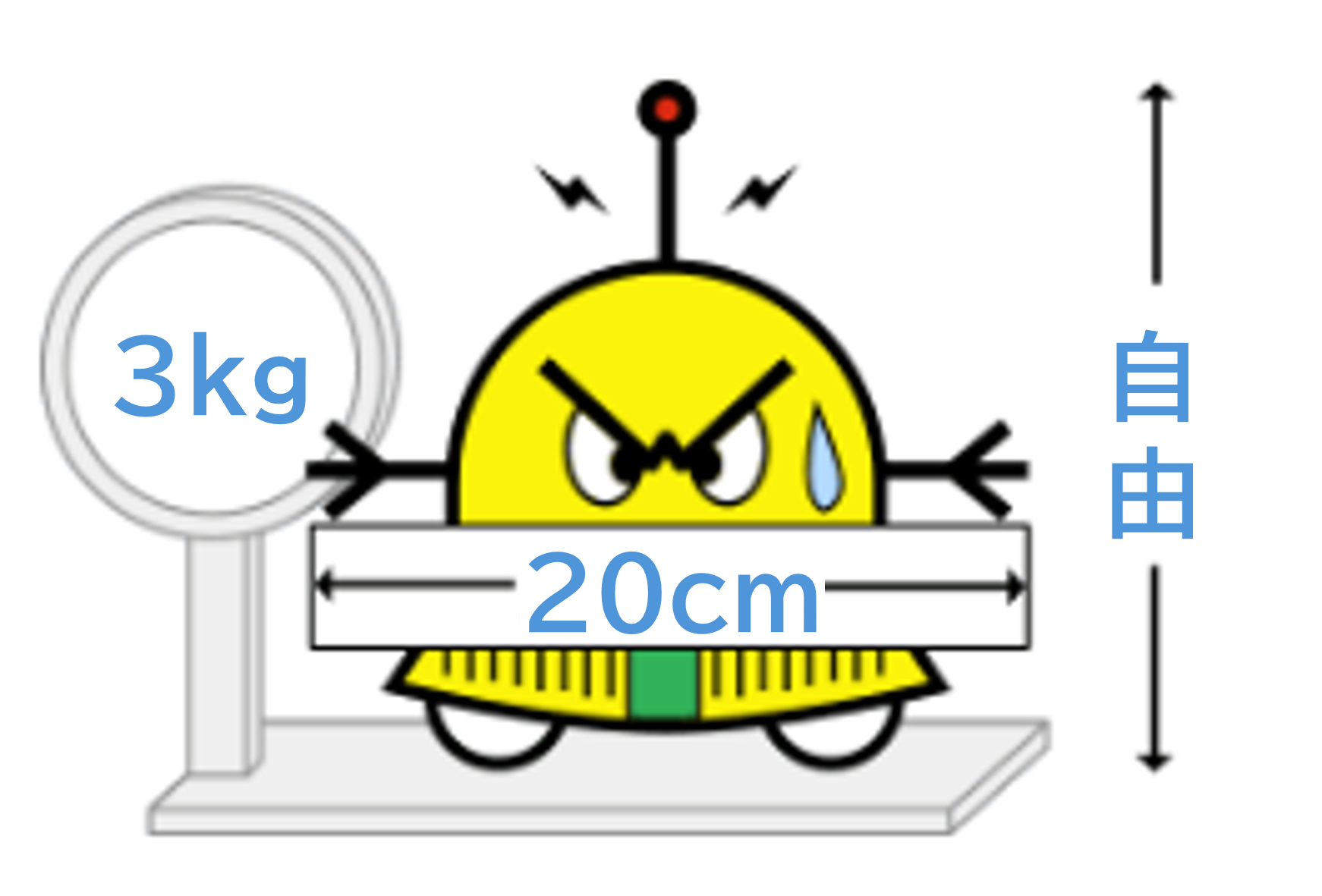

ロボットの大きさ

500gクラス 幅10cm×奥行き10cm以内、高さは自由

3kgクラス 幅20cm×奥行き20cm以内、高さは自由

ロボットの重さ

500gクラス 500g以内

3kgクラス 3000g以内

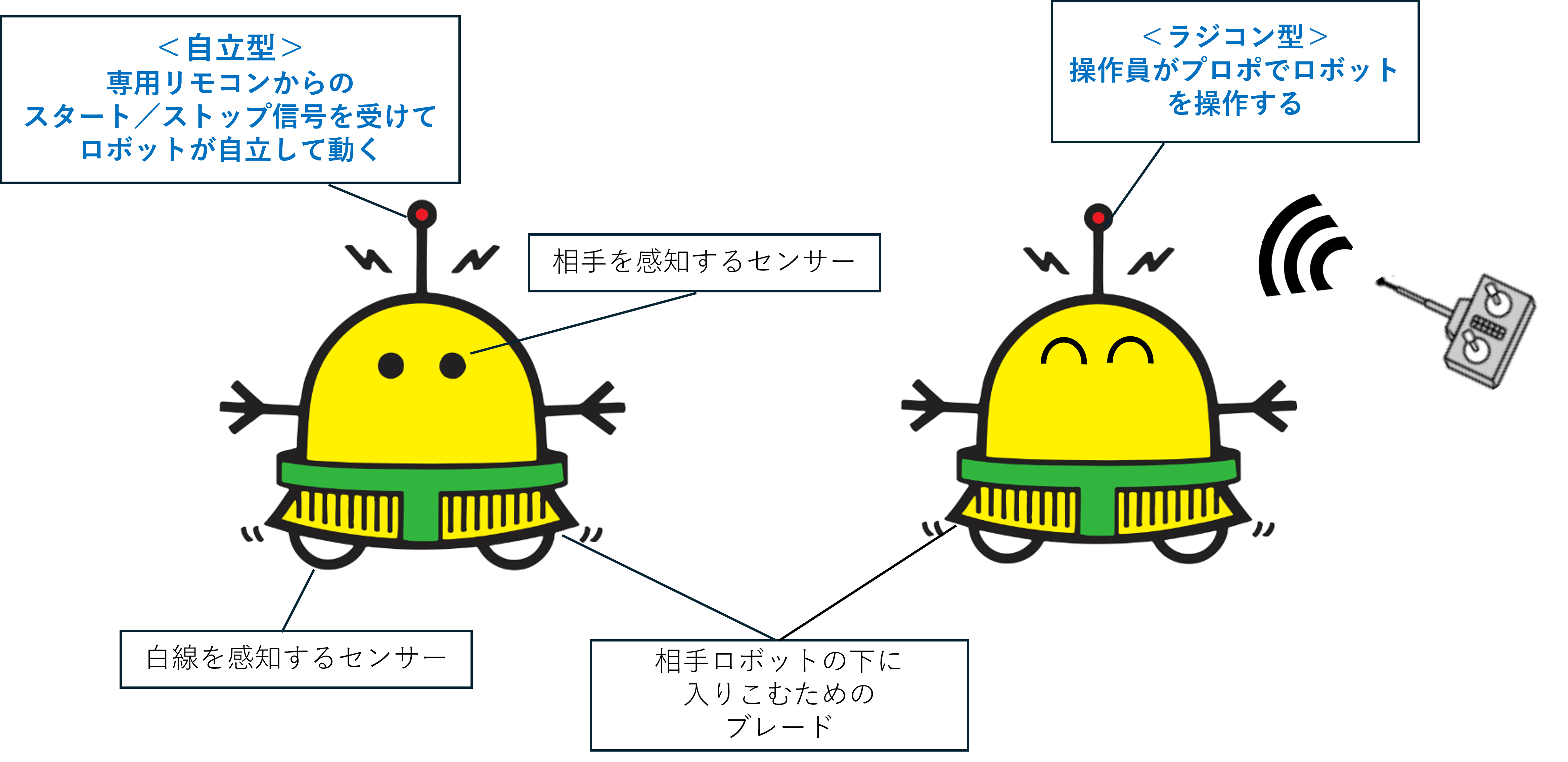

ロボットは、コンピュータープログラムで戦う「自立型」とプロポーショナル・システム(プロポ)を操作して戦う「ラジコン型」の2つの種類があります。試合はそれぞれの種類別の部門で行い、自立型とラジコン型が対戦することはありません。

自立型

ロボットはコンピュータープログラムを装備しています。様々な戦術を記憶することで、試合の時には操縦者がその場でプログラムを選択して戦うことができます。

フライング防止のためにスタートモジュールを導入しており、試合開始時には、審判の「はっけよい のこった」の後に両者同時に送信されるスタート信号をロボットが信号を受信し始動しなければなりません。

また、ロボットは様々なセンサーを搭載し、対戦相手のロボットを感知して攻撃したり、土俵の「区分線(俵)」を白線感知して土俵から落ちないように動くなどのプログラムを装備しています。

ラジコン型

操作員がプロポでロボットを自由自在に動かして戦います。自立型と同様にセンサーを使ってプログラムで一部を動作させるロボットもありますが、操作員がロボットを操縦しますので、操縦テクニックが必須です。さらにロボットの俊敏な動きに合わせた判断力や瞬発力、相手の動きに合わせた一瞬のひらめきが試合の重要な鍵となります。

自立型とラジコン型

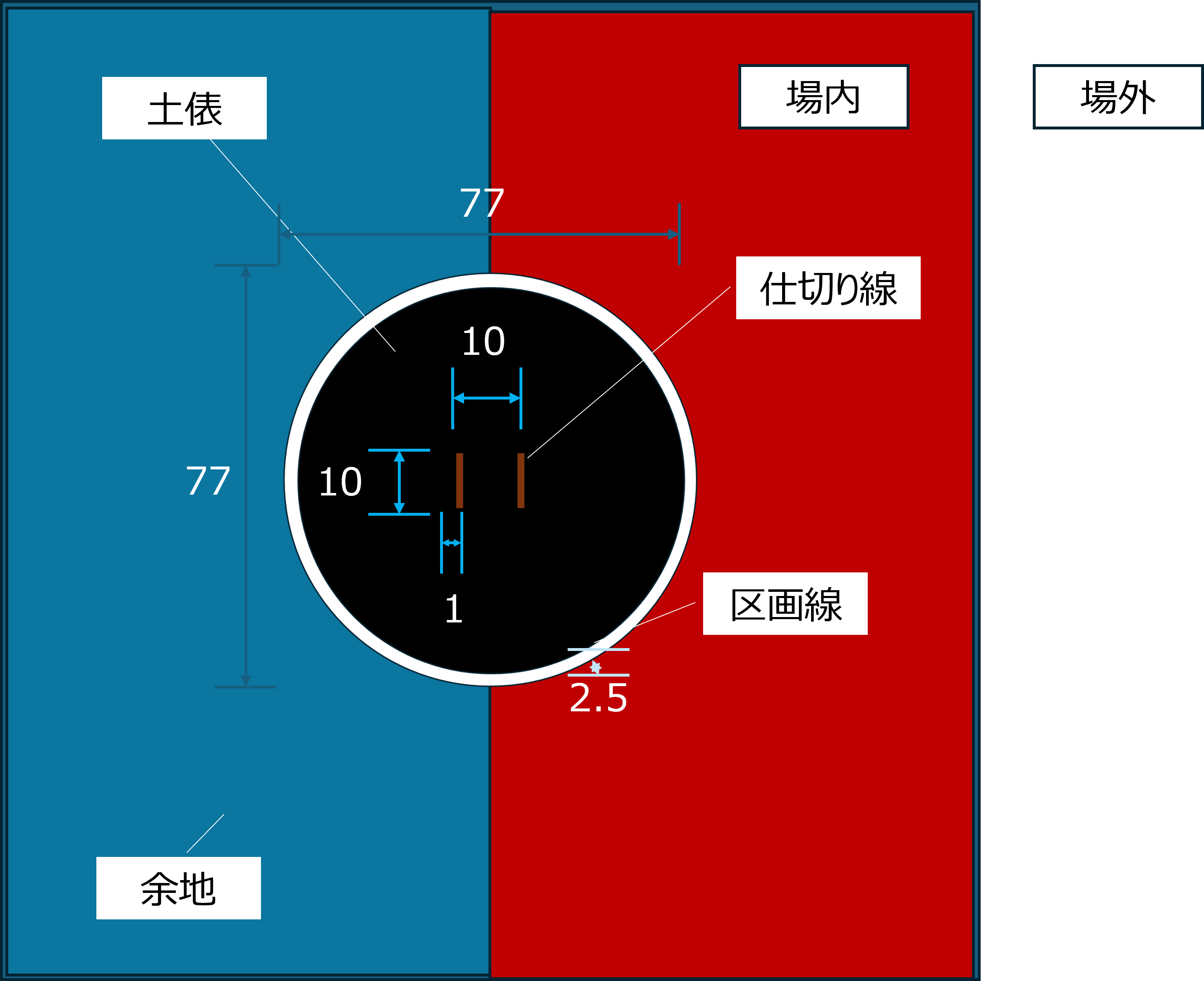

500gクラスは直径77cm、3kgクラスは直径154cmの円形です。土俵には茶色の仕切り線と白色の区画線があります。

土俵の周りの青色・赤色の部分を余地といい、土俵と余地を場内、その外を場外と呼びます。

土俵の場内と場外(500gクラス)

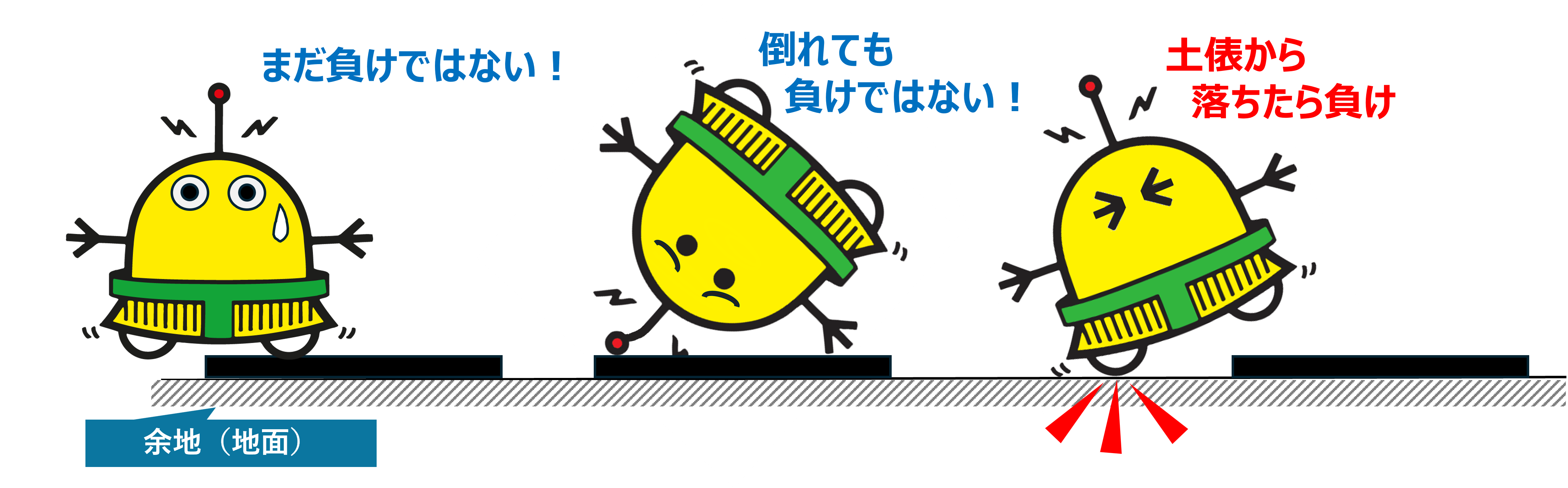

ロボット本体の一部が相手より先に土俵外の余地に着いたら負けです。ロボットが土俵上で倒れても負けではありません。

試合時間は3分間。時間内で先に2本先取したロボットの勝ちです。1対0で時間切れとなった場合は、1本取ったロボットの勝ちとなります。引き分けの場合は審判の判定、または延長戦で勝敗を決定します。

試合のルール

大相撲には新弟子検査がありますが、ロボット力士も取り組み(試合)前に体格検査(車検)があります。

身体を鍛え、技術力をアップさせて大会に臨むロボット力士達は、厳しい体格検査に合格するため、ギリギリまで絞り車検をクリアし、さらに様々な機能テスト、安全性テストをクリアして戦いに挑みます。

体格検査をクリアしながら、ロボット力士達は様々な工夫で作り上げられてます。ロボットには自立型とラジコン型の種類がありますが、その容姿は様々です。

高々と旗をかかげたようなロボットや、大きく腕を広げるロボットもあります。大きさや重さが制限される中で、飾りでしかないものをつける余裕はないはずです。そこには何が隠されているのか?ぜひ、自分の目で確かめてみてください。

全日本ロボット相撲大会 2024の入賞ロボット

足腰の強さ!

力士と言えば“四股(しこ)”だ。

力士の足腰の強さには驚かされるが、ロボット力士も土俵で激しい衝突にも耐える安定性を備えている。

やっぱりブレード!

大相撲同様、立ち合いから激しい“ぶつかり”もある。

ロボット力士は“ブレード”を備えるものも多く、ブレードをうまく利用してお互いに相手の下に入り込もうと狙っている。ロボットは、立ち合いの衝撃や、“すくい投げ“に耐えられるように、低重心設計が主流のようだ。

じっくり相手を見極めながら進む試合も、今か今かとゾクゾクする。

回り込め!

正面どうしをぶつけ合う“真っ向勝負”は見ごたえがある。

驚くほど速いフットワークで相手の正面を避け、横や後ろに回り込む戦略も勝負の大きなポイントになる。

相手の弱点をついて“押し出し”を決める瞬間を見逃すな!

一瞬の”ひらめき”

土俵上で戦うのはロボットだが、操作員も共に戦っている。実際、勝敗を分けるのは人間の判断力だ。

相手をよく見て、いかにロボットを動かすのか。敵を研究し、戦術を考え、実行する。

画期的なアイデアが数々の名勝負を生み出してきた。土俵ではどんな戦いが繰り広げられるのだろう!?