朝日放送グループホールディングス株式会社(AWS導入支援)

生成AIで画期的な映像検索性を実現

震災アーカイブサイトの利便性と価値を高めて将来の防災・減災に貢献

新サイト開発の背景と課題

- 大阪・関西万博への出展で震災アーカイブサイトの価値を高めたい

- 生成AIで新たな体験を創出し、より使いやすいアーカイブにしたい

- 革新的な企画のため、限りある社内リソースでのAI実装は難しい

新サイト開発の効果

- 正確な情報源に限定したRAGでハルシネーションを防止

- 利用者の質問からAIが最適な映像をレコメンド

- AWSの特長を活用して最新AI技術を常に採用

- 獲得したAI知見を活かして新たなビジネスモデル企画を検討

関西に密着して、安心と安全、豊かさと楽しみを届ける情報を発信

朝日放送グループホールディングス様は、朝日放送グループ(以下、ABCグループ)各社を傘下に持つ認定放送持株会社です。創業から70年以上にわたって関西に密着し、現在はテレビとラジオからなる放送事業を基幹に、配信や映画化などのコンテンツ事業、住宅展示場やゴルフ場運営といったライフスタイル事業を展開。重要な情報インフラを担う企業グループとして、暮らしの安心と安全、豊かさと楽しみを届ける情報発信に注力しています。

エー・ビー・シー リブラ(以下、ABCリブラ)様は、朝日放送テレビ(以下、ABCテレビ)の映像アーカイブ管理を担うために誕生したABCグループの企業です。現在は番組制作も手がけ、各種コンテンツの高度なアーカイブ管理と積極的な活用に取り組んでいます。

業界に先駆けて、保有映像を一般公開

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループホールディングス株式会社

総務局サステナビリティ推進部 部長

秋枝 千絵 氏(左)

株式会社 エー・ビー・シー リブラ

ビジネス開発部 部長

木戸 崇之 氏〈右〉

同ホールディングスでは、2020年1月からWebサイト<阪神淡路大震災取材映像アーカイブ『激震の記録 1995』>を一般公開しています。これは「保有する阪神・淡路大震災の取材映像を多くの人が閲覧できる機会を設け、防災の気づきを促して未来の防災・減災に活かしてもらうことを目的としたものです」と語るのは、ABCグループのサステナビリティ戦略やCSR活動を統括する同ホールディングス総務局サステナビリティ推進部で部長を務める秋枝千絵氏です。

実はこのサイトオープン、テレビ局にとっては画期的な取り組みでした。報道映像は、肖像権などの問題から公開することが難しい。価値ある映像も、保管庫の中で風化していくことが、いまでも多いのです。

この状況に新たな展開を施したいと考えていたのが、ABCリブラで映像アーカイブの管理と活用を手がけるビジネス開発部の木戸崇之氏です(企画当時はABCテレビ報道部門所属)。「有益な教訓が含まれている映像は社会に公開した方がいいと考え、阪神・淡路大震災の映像アーカイブサイトの開設を企画しました」。

この企画に注目したのが、秋枝氏が所属するサステナビリティ推進部の前身部門です。

「CSRの観点からABCグループの特長や強みを考えたとき、阪神・淡路大震災の映像を保有していることは、私たちならではの特長です。そこに後世への教訓が込められているなら、社会に還元することが私たちのやるべきことだと当時の担当者が考え、震災25周年を迎える2020年の公開に向けて動き出しました」(秋枝氏)

災害や映像アーカイブ、肖像権に詳しい有識者との議論を重ねて多くのハードルを乗り越え、業界の先駆けとして<激震の記録>を公開。すると、「公開してくれてありがとう」「必要だと思っていた」といったポジティブなメッセージが多く寄せられ、「一層前向きになることができました」と、木戸氏は当時を振り返ります。

存在意義を再確認してもらうため、震災アーカイブの万博展示を企画

公開後も多くの方に利用いただき、小学校の授業で利用されるなど活用の幅を広げてきました。そして大阪・関西万博の開催が近づき、万博で公開するコンテンツ企画がグループ内で募集されたとき、ある部署から提案されたのが、震災アーカイブの映像を最新の映像技術でアレンジして出展することです。万博が開催される2025年は、震災から30年の節目。テレビ局のもつ震災映像の価値を改めて広く世の中に発信しようと提案されたのです。

この提案を知った木戸氏が考えたのは、「万博に出すなら未来志向を付加したい」というもの。そこで注目したのが、社会で注目を集め始めていた生成AIです。

「AI技術をサイトに組み込み、観たい震災関連映像の特長を投げかけると、その内容をAIが理解して該当する映像を推薦してくれる。こうした新しい体験ができる仕掛けがあれば、より多くの人に観てもらえる機会が創出できると考えたのです」(木戸氏)

木戸氏の提案に賛同したメンバーにより、プロジェクトが発足。秋枝氏を主管に、万博を見据えて<激震の記録>に生成AIを実装する活動がスタートしました。

生成AIを得意とする企業との出会いを求めて

生成AIは登場したばかりで、日々進化しています。さらに、今回の企画はかなり革新的で、技術領域が放送とまったく異なることから、限界のある社内リソースでの対応は難しいと判断。そこで木戸氏が提案したのは、様々なプロジェクトでパートナーシップを組んでいたAWSに相談することでした。

AWSは生成AIをリードする企業の一つであり、ソリューションベンダーの充実したネットワークを確立していることから、要望に応えられる生成AIの知見とスキルを持つ企業を紹介してもらえると考えたのです。そして紹介された中の1社が、富士ソフトでした。

最先端の知見とスキルを活かして新たなチャレンジに取り組みたい

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社

エリア事業本部 西日本支社 西日本営業部 主任

田野倉 広太郎

AWSから連絡を受けた直後に、富士ソフトで営業を担当する田野倉広太郎は「取り組みたい!」という意思が固まったと言います。生成AIを利用し、防災・減災に有効なコンテンツとしてABCグループが保有する震災アーカイブを世の中へ発信することの社会的な意義を考えると、とても大きなやりがいを感じたのです。

その実現に向けて田野倉が相談したのは、AWS Ambassadorも務めるAI推進部主任/フェローの森田和明です。森田は、Amazon Bedrockが正式リリースされる前のプレビュー段階から技術評価に参画し、最先端の知見とスキルを習得。Amazon Bedrockの一般提供以降は、お客様の生成AIプロジェクトを成功に導くご支援をしていました。

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社

エリア事業本部 AI推進部 主任/フェロー

森田 和明

ただ、富士ソフトが当時手がけていたのは、企業チャットなど社内環境での生成AI活用がメイン。相談をもらった2023年当時は、いま以上に生成AIの可能性が未知数だったため、自信を持って「できます!」と言える状況ではなかったものの、これまでの経験からゴールまでの道筋を描くことはできたと森田は言います。

「映像のレコメンドに生成AIを使う実績はなく、技術的にはチャレンジングな内容でしたが、ゴールまで全力で伴走したいという意思と、そのために必要な取り組みを具体化して伝えることに全力を注ぎました」(森田)

チャレンジングな内容を伴走する意思、確かな実績、そしてコストを評価

「AIを100%理解しているわけではなく、仕様も固まっていない。こうした状況でAWSから連絡をもらった企業は、どこも提案に悩んだと思います」と語る木戸氏。「その中で、我々が悩むポイントを察知して先回りし、わかりやすく紐解いて提案してくれたのが、富士ソフトでした」。

AIは万能でなく、目的を達成するためには、試行錯誤を繰り返して精度を上げていく必要があること。そのための開発は、どのように進めていくべきなのかを提案書で具体的に示し、実現に向けて伴走する意思を示したことに、信頼感を抱いたと木戸氏。秋枝氏は「AIで何ができ、何ができないのか。その結果、何が変わるのか。こうした内容がしっかり理解できるまで、丁寧に説明してもらい、とてもありがたかった」と言います。

富士ソフトとの取引実績はなかったものの、その後のやり取りを通じて、AWSパートナーの最上位である「AWSプレミアティアサービスパートナー」であること。AIに関しては、AWSと一緒に技術評価から携わり、今回のプロジェクトでキーになるRAGの対応実績もあること。そして、今回提案をもらった企業の中で、最もローコストで支援を受けられることが評価ポイントになったと秋枝氏は語ります。AWSに関しては、AIサービスを多くの企業が提供している中、選択できるAIモデルが圧倒的に多く、要件内容の変更にも柔軟に対応できるうえ、セキュリティが高いことに注目。

「こうした点を評価し、富士ソフトをソリューションパートナーに、AWSを採用してプロジェクトをスタートさせることに決めました」(秋枝氏)

一切の妥協を許さず、描いた通りの理想を追求

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社

エリア事業本部 西日本支社 第2システム部 主任

塩見 哲也

プロジェクトが正式にスタートしたのは、2024年6月。最もこだわったのは、『誤った回答をしないこと』。即ち、ハルシネーションをいかに起こさせないようにするか、です。そのために信頼できる情報源として、内閣府が公開する「阪神・淡路大震災教訓情報資料集」と、<激震の記録>を公開したときに木戸氏が内容をまとめて書籍化した「スマホで見る阪神・淡路大震災」の情報を使用し事実に基づいた回答だけを生成する機能を開発。「限られた情報源から正確な回答を導き出すためのチューニングには多くの時間を費やしました」と、開発実務をリードした塩見哲也は言います。

そしてもう一つ、大きなこだわりを持って取り組んだのが、斬新な検索の仕組みづくりです。サイト訪問者として想定されているのは、阪神・淡路大震災を知らない人。そんな訪問者が曖昧な質問やズレた質問をしても、質問の本質を推測して「こんな映像がありますよ」と、候補になる映像コンテンツを推薦する。

「サイトが何十年も存続するためには必須の機能になるため、妥協の2文字は頭の中にまったくありませんでした」(木戸氏)

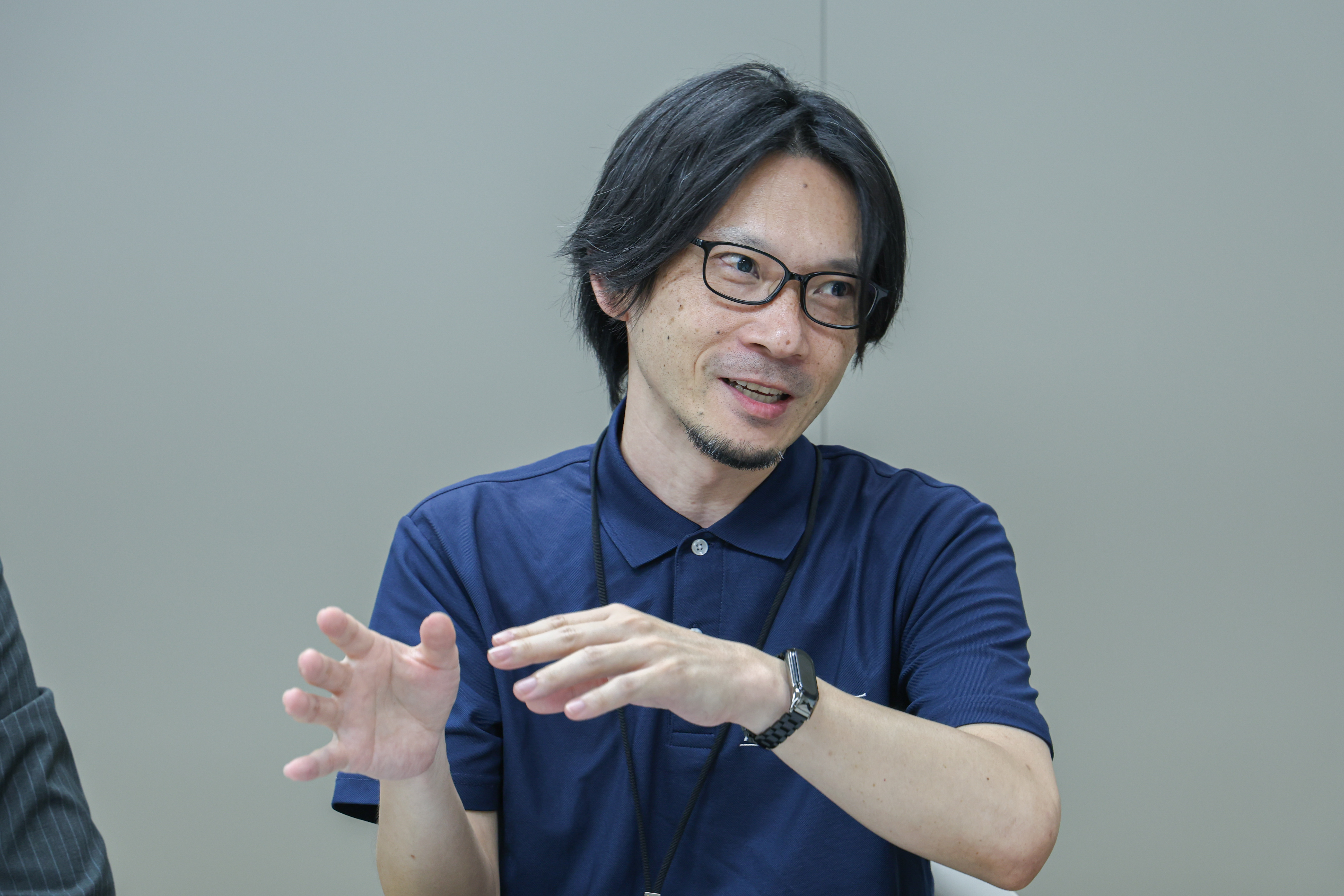

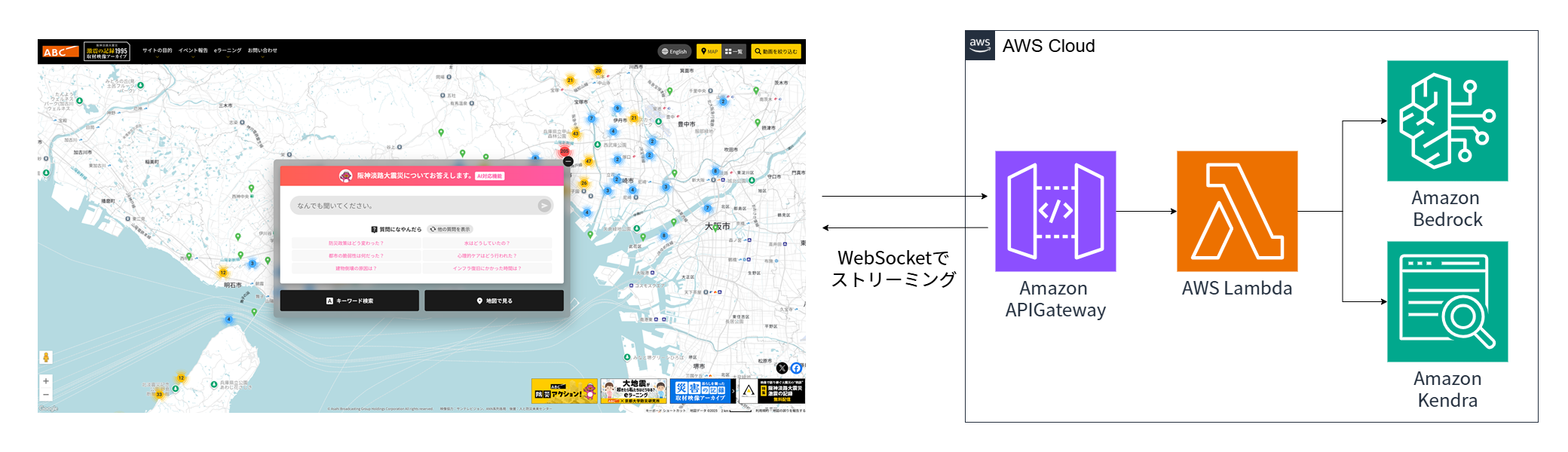

システム構成図

富士ソフト独自のナレッジで要望に応える仕組みを開発

エリア事業本部 西日本支社 第2システム部 リーダー

五反田 篤志

この機能開発を主に担当したのは、塩見とともに開発実務に携わった五反田篤志です。利用者が入力する質問文は短文になることが想定され、入力テキストだけでは質問者が本当に観たい映像コンテンツへたどり着くのは難しいと考えられます。そこで、プロンプトの効果的な利用方法やガードレール機能など、富士ソフトが蓄積した豊富な生成AIナレッジをフル活用。入力テキストから質問者の意図を生成AIが内容を膨らませ、観たい映像コンテンツ候補を見つけ出す仕組みづくりに取り組みました。

開発の進捗を確認する定例会を毎週開催し、質問の意図をどこまで膨らませ、どこまで絞り込むのか、レコメンド結果を毎回確認。こうして木戸氏から提示される妥協のない要望に応えた結果、理想とするレコメンドシステムが完成。「当社だから実現できたと、自信を持って言えるものになりました」と、塩見は胸を張って答えました。

また、AWSの構成はサーバーレスで、運用開始後にも手がかからず、コストも抑えた構成になっています。メインの生成AI部分は、Amazon BedrockとAmazon Kendraの組み合わせですが、採用している生成AIモデルが、初期提案時の構成とは異なります。この構成になったのは、常に最新の生成AIモデルを柔軟に切り替えられるAWSの特長を活かした結果。「AWSを選んで良かったと、納得していただける内容になっていると確信しています」と、森田は多くのユーザーから評価されているAWSの特長に触れました。

重視したユーザー評価で、プロジェクトの意義と価値を再確認

開発したシステムの評価は、ABCグループの内外で実施。特に重視されたのが、実際に使用する一般ユーザーの評価です。2024年10月には、防災・減災の普及啓発を目的にJR大阪駅前で開催されたイベント『もしもFES大阪 2024』にデモブースを設置。幅広い年代の人たちに触ってもらい、アンケート調査を実施しました。

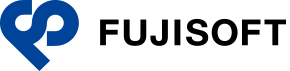

「観たかった映像コンテンツが推薦されましたか?」「これが一般公開されたら使いたいですか?」という質問に対し、ともに「YES」の回答を多くいただいたことで、掲げたゴールに近づいている手ごたえ、AI機能をサイトに実装することの価値を実感。ユーザー評価の内容をもとに、回答を少しでも早く表示するために処理の並列化や機能チューニングなどを進め、サイトの価値をより高めることに努めました。

数百年先も重要な役割を果たすサイトとして存続していてほしい

<激震の記録>については、AI検索機能を実装し、8月下旬にテスト公開をスタート。そして、2025年9月1日の「防災の日」から4日間、大阪・関西万博のギャラリーWESTで開催する<朝日放送グループ 世界に発信する「防災」の未来設計図>イベントで、新サイトにアクセスできる環境を設置しました。

公開後の反応を確認しながら、その後も多くの人に長くサイトを利用してもらうため、常に機能の改善と拡張を検討していきたいと話す木戸氏。目指すのは、数百年先かもしれない次の阪神・淡路大震災が発生したとき、多くの人に「このサイトから得た教訓を活かしたことで、被害を抑えることができた」と言ってもらえること。「そのときも引き続き、富士ソフトからの充実したサポートを期待しています」。

新たなビジネス構築もAIの新たな活用フィールドに

さらに、今回のプロジェクトを通じて獲得した生成AIの知見を、多彩なコンテンツの活用に応用することも検討されています。

ABCグループが保有する映像アーカイブは、震災以外にも社会に価値を提供するものが数多くあります。AI検索機能の進化で、観たい映像を簡単・スムーズに見つけ出して視聴できるようになれば、一般向けのアーカイブ・サブスクといった、新しいビジネスモデルが創造できる可能性もあります。

また、テレビをより面白くする環境の創出にも、AIの活用が期待されています。例えば、番組で使用するコンテンツを映像アーカイブから探し出すとき、現在はキーワード検索で行われていますが、いずれはAIとの会話で瞬時に見つかる時代が訪れるでしょう。この技術が確立すれば、テレビの生放送でコメンテーターが発したメッセージにAIが反応し、番組内容に適した映像をアーカイブからすぐに探し出して番組ディレクターに推薦して演出をサポートするなど、番組づくりに革命を起こすことも考えられます。

「このようにコンテンツ活用の新たな扉を開ける新しいAI機能が誕生したら、ぜひ富士ソフトに提案してもらいたいと思っています」(木戸氏)

引き続き、妥協のない要望に満足される成果で応える

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社

エリア事業本部 AI推進部 部長

松田 和実

「ABCグループ様が社会的意義と使命感を持って取り組まれたプロジェクトが、描いた通りのゴールを迎えられるように伴走すること。これが今回、我々が担った役割でした」と言うのは、ソリューションパートナーとしての役割を果たすため、富士ソフトのチームを統括したAI推進部長の松田和実です。「これまでの成果から、その役割を果たすことができたと評価されたことは、本当にうれしく思います」。

富士ソフトは、この想いを新たなエネルギーに、ABCグループ様が目指されている新たな展開についても、これまで通り妥協のない要望を投げていただき、満足される成果をあげるまで全力で取り組んでいきます。

大阪・関西万博で震災アーカイブが展示されました

朝日放送グループは、2025年9月1日(月・防災の日)~4日(木)に大阪・関西万博のギャラリーWESTで防災展示イベント「世界に発信する・防災の未来設計図」を開催し、その中でAI検索機能を搭載した震災アーカイブを展示しました。会場は多くの来場者でにぎわい、震災アーカイブを体験した来場者からは、「震災の記憶を風化させない取り組みに感謝」「映像があると若い方に伝えやすい」「映像だけではなく、質問に対する回答文章も出してくれるので理解が深まる」といった反応や、「過去と現在の映像を比較できると良い」「この震災からどんな教訓を得たのか、以後の震災に何が活かされているのかを知りたい」などの今後に期待する声が寄せられました。

●UI/UX責任者インタビュー

今回のAI検索機能導入にあたり、UI/UX設計で重視した点は、サイトの主役である「動画」の存在感を損なうことなく、AIによって新たな視点や知識を幅広いユーザーに提供することでした。具体的には、動画の回遊性を高める「動画のAI再検索」を実装したほか、震災を知らない方でもAIに気軽に質問できるよう「質問集」を設けるなど、ユーザーの多様なニーズに対応できるよう心掛けました。

最初の構想よりも機能の幅は大きく広がりましたが、結果的には動画がより探しやすくなり、AIを活用した先進的なリニューアルを実現できたと実感しています。(株式会社デジアサ 野々村氏)

今回取材に応じてくださった方

総務局サステナビリティ推進部 部長

秋枝 千絵 氏 (左から2番目)

株式会社 エー・ビー・シー リブラ

ビジネス開発部 部長

木戸 崇之 氏 (左)

株式会社デジアサ

デジタルコンテンツ部門 チーフ

野々村 弥里 氏 (コメントのみ)

富士ソフト株式会社

エリア事業本部 AI推進部 部長

松田 和実 (右)

エリア事業本部 西日本支社 第2システム部 主任

塩見 哲也 (右から4番目)

エリア事業本部 西日本支社 第2システム部 リーダー

五反田 篤志 (写真文中)

エリア事業本部 西日本支社 西日本営業部 主任

田野倉 広太郎 (右から2番目)

エリア事業本部 AI推進部 主任/フェロー

森田 和明 (右から3番目)

導入サービス

朝日放送グループホールディングス株式会社

- 所在地:

本社/大阪市福島区福島1丁目1番30号 - 代表者:

代表取締役社長 西出 将之 - 事業内容:

認定放送持株会社

放送・コンテンツ事業及びライフスタイル事業を展開 - オフィシャルサイト:

https://corp.asahi.co.jp/

株式会社 エー・ビー・シー リブラ

- 所在地:

本社/大阪市福島区福島2-4-3 ABCアネックス5F - 代表者:

代表取締役社長 大島 尚 - 事業内容:

放送コンテンツ(他系列の地上波やBSも)配信コンテンツの企画・制作。自治体・企業コンテンツの制作。放送局、自治体、企業等が保有する映像コンテンツのライブラリー業務。アーカイブコンテンツの活用企画、映像素材の貸し出し等(スポーツ選手、Youtuber等のマネジメント) - オフィシャルサイト:

https://www.abclibra.co.jp/

株式会社デジアサ

- 所在地:

本社/大阪市福島区福島2丁目4番3号 ABCアネックス6階 - 代表者:

代表取締役社長 赤藤 倫久 - 事業内容:

字幕放送コンテンツの制作/運用、字幕制作ソフト「モジウェーブPRO」開発/販売、データ放送のコンテンツ制作/運用、ホームページなどWEBコンテンツの制作/運用、デジタルコンテンツの制作/運用、SNS運用代行、SNS広告運用代行、番組配信運用サポート等 - オフィシャルサイト:

https://digiasa.co.jp/