健康経営

健康経営方針

健康経営方針

当社は「企業は人なり」の基本理念に則り、社員及びその家族が

心身ともに健康で、安心安全に働ける環境づくりに

取り組む健康経営を推進します。

代表取締役 社長執行役員 兼 CEO

室岡 光浩

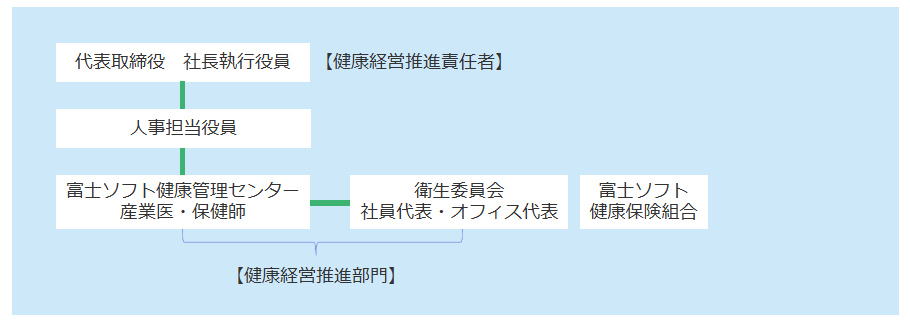

健康経営体制

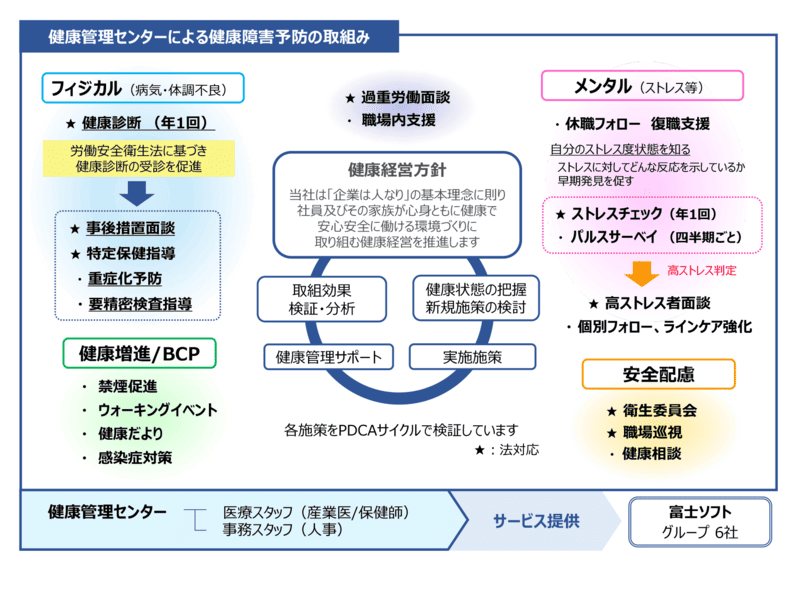

富士ソフトグループ 健康管理センターの取り組み

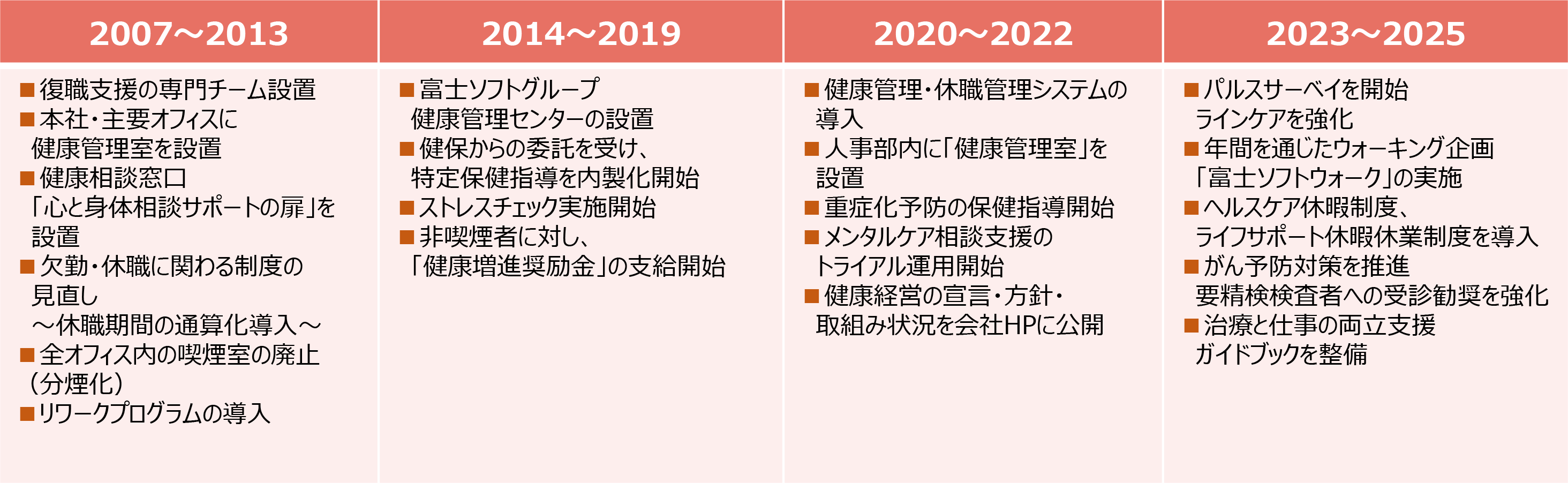

当社は、2007年から本社・主要オフィスにヘルスケアルームを設置して全拠点の産業保健活動の統括管理を開始。2014年4月からは、グループ各社の健康管理業務を集約、適用範囲をグループ会社社員にも拡大、サービスレベルを統一して健康管理を行うことを目的に「富士ソフトグループ健康管理センター」を設置して健康管理体制を整え、健康管理、予防推進の取り組みを行っています。

健康経営への取り組み

以下施策に重点的に取り組み、関連する指標の改善・向上により健康経営を推進しています。

健康指標

健康診断・事後措置の確実な実施により、早期発見・早期対応を促進、社員やその家族の健康維持・改善に努めています。有所見率の改善を図るため、季節などに応じたテーマや若い社員にも興味がわくような内容の健康コラムの定期的な発信や、健康に関する教育の実施など、社員の健康への意識向上や健康リテラシー醸成の啓蒙を行っています。

また、ハイリスクアプローチとして、健康診断で生活習慣病やがんに関連する項目で要精密検査判定となった社員に対し、受診勧奨と受診状況確認、保健師による重症化予防指導や特定保健指導を推進しています。また、保健指導からの卒業として、保健指導改善率の向上にも取り組んでいます。

| 項目 | 測定方法 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (目標) |

|---|---|---|---|---|---|

| 健康診断受診率 | 全社員のうち健康診断受診した社員の割合 | 99.2% | 99.4% | 100% | 100% |

| 有所見率 | 健康診断受診した社員のうち有所見となった社員の割合 | 59.5% | 55.7% | 55.6% | 55.5% |

| 再検査指導率 | 要精密検査判定で再検査が必要な社員に対し指導を実施した割合 | 75.1% | 70.3% | 91.9% | 92.0% |

| 保健指導改善率 | 保健指導の該当社員のうち翌年度の健康診断結果で保健指導から卒業できた割合 | 39.9% | 42.5% | 49.3% (見通し値) |

50.0% |

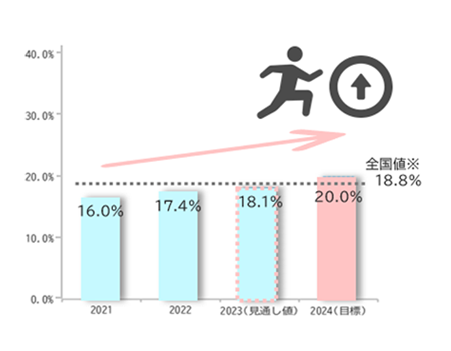

社員の意識や行動の変容を促すため、ウォーキングイベントなど参加型の健康イベントに力を入れ、社員が健康の取り組みを進められるようサポートしています。また、健康維持増進の一環として、喫煙しない社員に対して「健康増進奨励金」として月額1,000円を支給、全社的な喫煙率低減にも積極的に取り組んでいます。

運動習慣率

健康診断の問診票で、1日30分以上の軽い汗をかく運動を

週2・1年以上実施していると回答した割合

※全国値(運動習慣率):2023年(令和5年)国民健康・栄養調査(20歳以上:32.0%)より、当社従業員の年齢層(20~59歳)の運動習慣率を算出

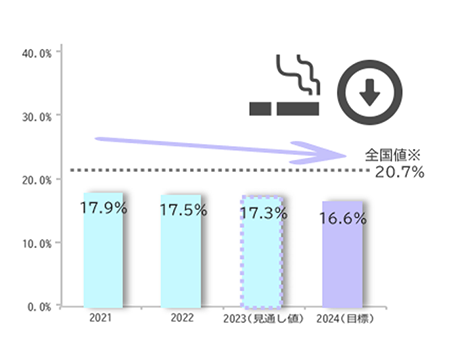

喫煙率

健康診断の問診票で、喫煙習慣があると回答した割合

※全国値(喫煙率):2023年(令和5年)国民健康・栄養調査(20歳以上:15.7%)より、当社従業員の年齢層(20~59歳)の喫煙率を算出

| 項目 | 測定方法 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (目標) |

|---|---|---|---|---|---|

| 朝食摂取率 | 健康診断の問診票で、週4日以上朝食をとると回答した割合 | 56.2% | 56.0% | 55.6% | 56.0% |

| 睡眠休養率 | 健康診断の問診票で、睡眠で十分休養が取れていると回答した割合 | 69.5% | 69.0% | 68.6% | 68.8% |

| 休肝日実施率 | 健康診断の問診票で、飲酒頻度について時々・ほとんど飲まないと回答した割合 | 87.5% | 88.3% | 87.8% | 88.0% |

※各項目の割合は、問診票への回答実績があるものを分母として測定

働きがい・パフォーマンスに関する指標

健康関連への取り組みの成果を、働きがい・パフォーマンスに関する指標で評価・検証しています。

| 項目 | 測定方法 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (目標) |

|---|---|---|---|---|---|

| ワークエンゲージメント | パルスサーベイ測定/偏差値(回答率90%) ※回答企業の平均値は50 |

48.7 | 50.9 | 50.9 | 51.0 |

| プレゼンティーイズム | 東大1項目版による測定 ※パルスサーベイ利用企業 (n=96,000)の平均:76.6% |

77.9% | 77.0% | 76.2% | 79.0% |

| アブセンティーイズム | 1年間の傷病による休業日数より測定 | 4.3日 | 3.8日 | 3.9日 | 3.8日 |

メンタルヘルスへの取り組み

パルスサーベイの導入

年1回のストレスチェックに加え、社員個人・組織の状態を定期的に把握し、職場環境の改善とともに社員によりケアの充実に力を入れています。

復職支援への取り組み

メンタル疾患等により休職した社員に対する休職中のサポート、着実な復職をアシストする復職プログラム、復職後のフォローアップなど、産業保健スタッフ、健康管理センターの専任スタッフがトータルサポートしています。復職プログラムでは、オンライン型リワークプログラム「eRework」を導入し、リワーク実施率の向上と再発防止につなげています。

その他の取り組み

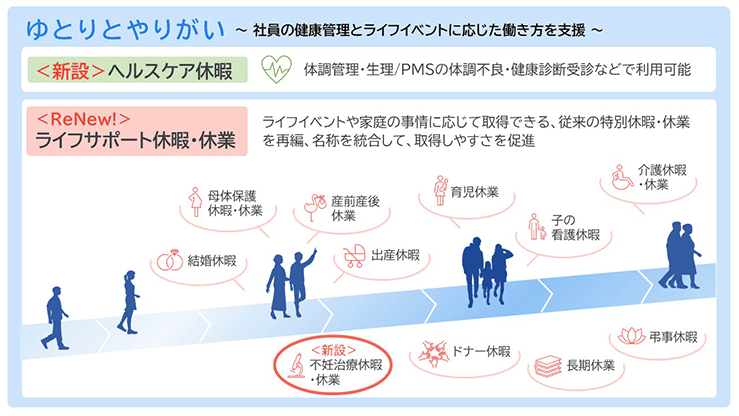

ヘルスケア休暇制度

体調不良時の療養や定期的な通院、健康診断や再検査の受診など健康管理の目的で利用でき、年12日(うち有給2日)、30分単位での取得を可能とし、さらに、従来の生理休暇を「ヘルスケア休暇」に名称を統合することで、取りづらさを解消、性別問わず全社員が利用しやすい制度としています。

ライフサポート休暇休業制度

育児、介護などの従来の休暇・休業制度に不妊治療休暇・休業を加えて再編、社員の生活やライフイベント、家庭の事情に応じて取得できる休暇・休業を「ライフサポート休暇・休業」として総称、社員のプライバシーに配慮するとともに、取得しやすさ・ワークライフバランスの充実を実現しました。

不妊治療休暇は年12日まで(30分単位で取得可能)、不妊治療休業は最長1年の取得を可能とし、次世代育成に取り組む社員の多様な働き方と仕事との両立を支援、男女を問わず取得でき、安心して働き続けられる環境を整備しています。

医療スタッフによる健康相談

医療専門知識のある医療スタッフ(産業医・保健師)が、健康に関する相談窓口を設置しています。

会社には相談しにくいことも、身近な存在として直接、医療スタッフにコンタクト出来る機会を設けています。

これまでの健康経営の取り組み