Android開発 導入事例 株式会社ベネッセコーポレーション 様

進研ゼミ専用タブレット開発への道のりと将来

チャレンジパッドは株式会社ベネッセコーポレーション(以下、ベネッセ)が運営される通信講座「進研ゼミ」で提供する専用タブレットである。競合他社の多くは市販タブレットによる教材を提供しているが、ベネッセでは子どもが学習に集中できるよう、専用タブレット開発を決断された。高セキュア、子どもとその保護者にとってやさしい仕組み、マシンの堅牢さ、複合的な学習スタイルを実現する、高スペックな専用端末の開発がプロジェクトの主なミッションであったが、これを達成するために越えなければならないのは、スピード感を持ちながらも高品質であること、そして、Android OS特有の機能をはじめとした、いわば「クセ」を制御していくことにあった。これは、当社のモバイル活用の技術開発において新たな挑戦ともなった。

目次

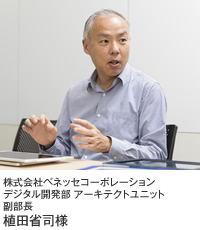

株式会社ベネッセコーポレーション デジタル開発部 アーキテクトユニット 副部長

植田省司様

株式会社ベネッセコーポレーション

中学生商品部 ハイブリット全体戦略・開発支援課 課長

佐藤純司様

株式会社ベネッセコーポレーション

小学生高学年商品部 教具・デジタル開発課 グループリーダー

橘恵理様

富士ソフト株式会社

イノベーション推進部 部長

八木聡之

富士ソフト株式会社

ソリューション事業本部 インフォメーションビジネス事業部

BCプロジェクト プロジェクトマネージャー

石本展啓

富士ソフト株式会社

ソリューション事業本部 インフォメーションビジネス事業部

BCプロジェクト 課長

樋口聡彦

「スピーディーかつ高品質」なタブレット開発を実現させるための取り組み

チャレンジパッドはこれまで、2014年にリリースしたチャレンジパッドと、2017年にリリースしたチャレンジパッド2の2機種を開発してきた。全てが初の取り組みであったチャレンジパッド、そしてチャレンジパッド2それぞれの開発の裏には、さまざまな条件をクリアすべく、メンバーのたゆまぬ努力があった。

チャレンジパッド開発

初代であるチャレンジパッドの開発は、プリインストールアプリを数カ月ほどで終了させなければならなかったことから、スピーディーな開発が求められる状況下にあった。

ベネッセの植田氏は「それ以前からプロジェクトはスタートしていましたが、開発フェーズになって、私は突然、このプロジェクトに参加となりました。会議に行くと知らない人がたくさんいて……。」と当時を振り返られた。それもそのはず、このプロジェクトはベネッセを中心に10社ほどで編成されていた。

「当社ではこれまでベネッセが教材の付録として提供されてきた、ポケットチャレンジなどの小さな端末向けアプリ開発を手掛けていました。そのプロジェクトは私が担当していたため、佐藤様と橘様とは一緒に仕事をしたことがありましたが、チャレンジパッドプロジェクトではこれまで以上の企業数と面識のない方がたくさんいて、最初はお互いに手探りの状態でした。」と富士ソフトの石本は初動時に感じていたことを思い起こした。

面識の少ない者同士による迅速な開発を成功させるには、密なコミュニケーションが必須となる。そこで、ベネッセ植田氏には当社のオフィスに常駐していただき、すぐにご相談できる体制にしていただいた。

ベネッセ植田氏は「ベネッセは発注者としてすぐに決断・指示しなければならないため、その場でホワイトボードに図を書くなどして、仕様の検討・変更などがすぐできるようにしました。また、何か起こるたびに中日程からスケジュールを見直すことで、迅速かつ確実に進められるよう調整しました。」とその理由と取り組みについて述べられた。

また、石本がベネッセに常駐し、同社の社内状況や情報を吸い上げ、当社にフィードバックするという体制を敷くことで社内外のコミュニケーションを推進し、プロジェクトの成功に向け尽力していた。

チャレンジパッド2

チャレンジパッド2の開発では、チャレンジパッドよりさらに速いサービスリリースを期待されていた。そこで、チャレンジパッドでの経験を踏まえ、当社の仕事の進め方を見直すことにした。

富士ソフトの樋口は、「一般的には発注者が膨大な書類を作り、それを外注に渡す、といった進め方がよく見られますが、少しでも効率よく進めるために、植田様がホワイトボードに書かれた図を撮影してその画像を送っていただいたり、手書きのままの資料をお渡しいただいたりしました。それを私が具現化した上で意見交換を行い、双方にとってよりよい手法や進め方、そしてアーキテクチャの定義を固めていきました。」と工数削減の一例を語った。

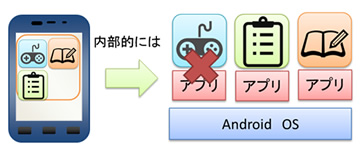

この方法が功を奏し、チャレンジパッド2の開発ではスピード感のある開発を乗り越え、多方面から検討を行った。その結果、チャレンジパッド2専用利用化の方法を従来のプリインストールアプリで完結する方式から、最小限化したプリインストールアプリを介したダウンロード方式に切り替えることで、与えられたミッションをクリアするだけでなく、チャレンジパッドよりもさらに保守性を高めることにもつながる、付加価値の高い開発をやりとげることとなった。

Androidを利用した業務アプリ開発における飽くなき戦い

2007年に登場したApple社のiPhoneに対し、GoogleがAndroid OSで市場に参入したことで、モバイル開発はがぜん活気づくこととなった。それ以前よりタブレットは専用OSやWindows OSなどで開発された業務用端末が存在していたが、汎用型タブレットが世の中に普及するようになったのは2010年以降であり、現在のモバイル活用ではAndroid OSが最も高いシェアを持っている。 一方で、Android はスマートフォン向けOSとして端を発しているため、タブレット開発におけるAndroid業務用アプリ開発では、いくつかの課題が挙げられる。

「モバイルアプリはPCやWeb開発とは異なる技術要素で構成されており、これらに考慮して設計を行う必要があります。モバイルアプリにはライフサイクルという概念があり、例えばメモリ不足が発生した場合、OSの状態により、優先度の低いアプリが強制的に終了されることがあります。こういったAndroid特有の、いわばクセを十分に把握した上で品質を維持することがこのプロジェクトにとっての肝であり、当社のモバイル活用における技術力向上にとっても大きな挑戦でした。」と富士ソフト八木は回想した。

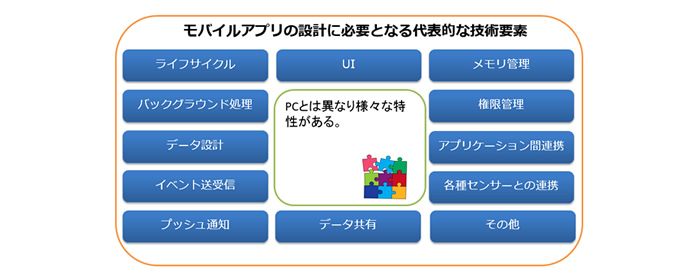

「課題は、アプリケーション切り替えによる処理停止の回避です。モバイルアプリは基本的に一つのアプリしか画面に表示されず、また、別のアプリを起動した場合、それまで起動していたアプリは停止状態となります。例えば、通信中のアプリが画面を切り替えると、通信が止まってしまうといった現象が起こります。しかし、通信を待ってからアプリを切り替えると表示が遅くなってしまい、ユーザーにストレスを与えることになります。」と富士ソフト石本は当時を振り返り解説した。

この課題解決には複数のアプリをあたかも一つのアプリとしてユーザーに見せるというやり方があるが、実際には難易度の高い開発である。

そこで、これまで培ってきた富士ソフトのノウハウを駆使し、学習中のアプリがAndroid OSによって終了されないアプリの開発に成功し、安定稼働を実現するに至った。富士ソフト石本は「通信時間を待たせるといった処理はバックグラウンドで動作させることで通信の停止を防ぎ、常に安定した通信を行うとともに、スムーズな画面遷移を実現しました。」と開発のポイントを語った。

ベネッセ佐藤氏からは「チャレンジパッドはAndroid OSのアーキテクチャで開発すると決まりましたが、その上に異なるアーキテクチャを搭載するという難題を目の前にして、富士ソフトのみなさんはかなり苦労されたかと思います。」とねぎらいの言葉をかけてくださったほどの難易度であった。

チャレンジパッド2の開発においては、Android OSの問題以外に、もうひとつの難題が浮上した。チャレンジパッドでは小学生向け講座のみ、しかもアプリによる教材であったが、チャレンジパッド2から始まった中学生向け講座では、ブラウザを介して使用する仕組み、つまり、オンライン上で学習する仕様にしてほしいとの要望がベネッセから寄せられた。

これにより、チャレンジパッド2において、中学生向けはほぼ新規開発となった。なお、小学生向けは初代と同様にアプリによるものであったが、前回の開発から専用化の方式を変更したため、プリインストールはほぼ新規となった。

富士ソフト八木は、「一般的なシステム開発の進め方といえば、初代で開発したものが財産やノウハウとなり、それをベースにして拡張するといった方法が取られるものですが、中学生向けのチャレンジパッド2は前述のようにブラウザを介する仕様となったため、より高度な設計が必須となりました。小学生向けは従来のままで、中学生向けは異なる仕様による開発を同時進行という中、スピーディーかつ高品質というミッションがわれわれに課されたのです。」と当時を振り返った。

0.25%の確率で起こる不具合に対応

チャレンジパッド2のリリースに向け、さまざまな状況を想定して検証を行っている中、予期しないトラブルが発見された。このままでは利用に影響が出る可能性もある。すぐに富士ソフトでは20名ほどで現象の再現と原因の特定に取り組む緊急体制を確立し、問題解決に努めた。

「原因は、アプリケーションのライフサイクルを中断するOSの挙動にありました。まさに懸念していた、チャレンジパッドからチャレンジパッド2でAndroid OSのバージョンアップを行った際に発生する、OSの挙動差が起因していることがわかりました。緊急体制の発足から数日間で原因対処を行い、数千回のテストを経て、修正にこぎ着けました。これにより、大きなトラブルが起こることなくリリースすることができました。」と樋口は当時の緊迫した状況を語った。

ベネッセ橘氏は、「この現象はわずか0.25%の確率で起こるということでしたが、明日学校で試験がある、あるいはチャレンジパッド2で学習する曜日を決めているといったお子さまにとっては、その日使えない、あるいは途中で使えなくなったという状態を招いてしまうのは、お子さまの学習意欲の低下につながります。これは、サービスを提供するベネッセとしてあってはならないことです。富士ソフトに迅速に対応していただけたことは非常に助かりました。」と回想された。

よりよいタブレット開発やモバイル活用技術の向上を目指す

ベネッセでは、核の部分であるデジタル教育用プラットフォームに関するアーキテクチャ部分をリニューアルしたいとお考えで、現在、マイナーチェンジを図っている。会員様のニーズをいち早く把握して品質を向上させるために、ログ解析から得た課題を開発に反映するための仕組み作りに取り組まれている。

富士ソフトでは、ベネッセのような新しい取り組みに挑戦されるクライアントに呼応するために、日進月歩で進化していくICT技術を取り入れ、組織としてのスキル強化に常に取り組んでいる。

富士ソフト八木は最後に、「日本ではICTがものづくりと認められていない面が見られます。ICTはクリエイティブな仕事であり、世界に通用する分野であることをもっと世間に知らしめていきたいと思います。そのためにわれわれは常に進化し続けて、お客様に喜んでいただける仕事を遂行していきます。」と将来に向けた決意を述べた。